(서울=뉴스1) 권진영 기자 = 언론사에 입사하고 가장 많이 먹은 회식 메뉴는 보쌈과 삼겹살이나 소고기 구이, 제철 회였다. 육해공을 가리지 않고 선배들이 사 주는 고기는 '양껏 먹고 열심히 뛰라'는 응원이었다.

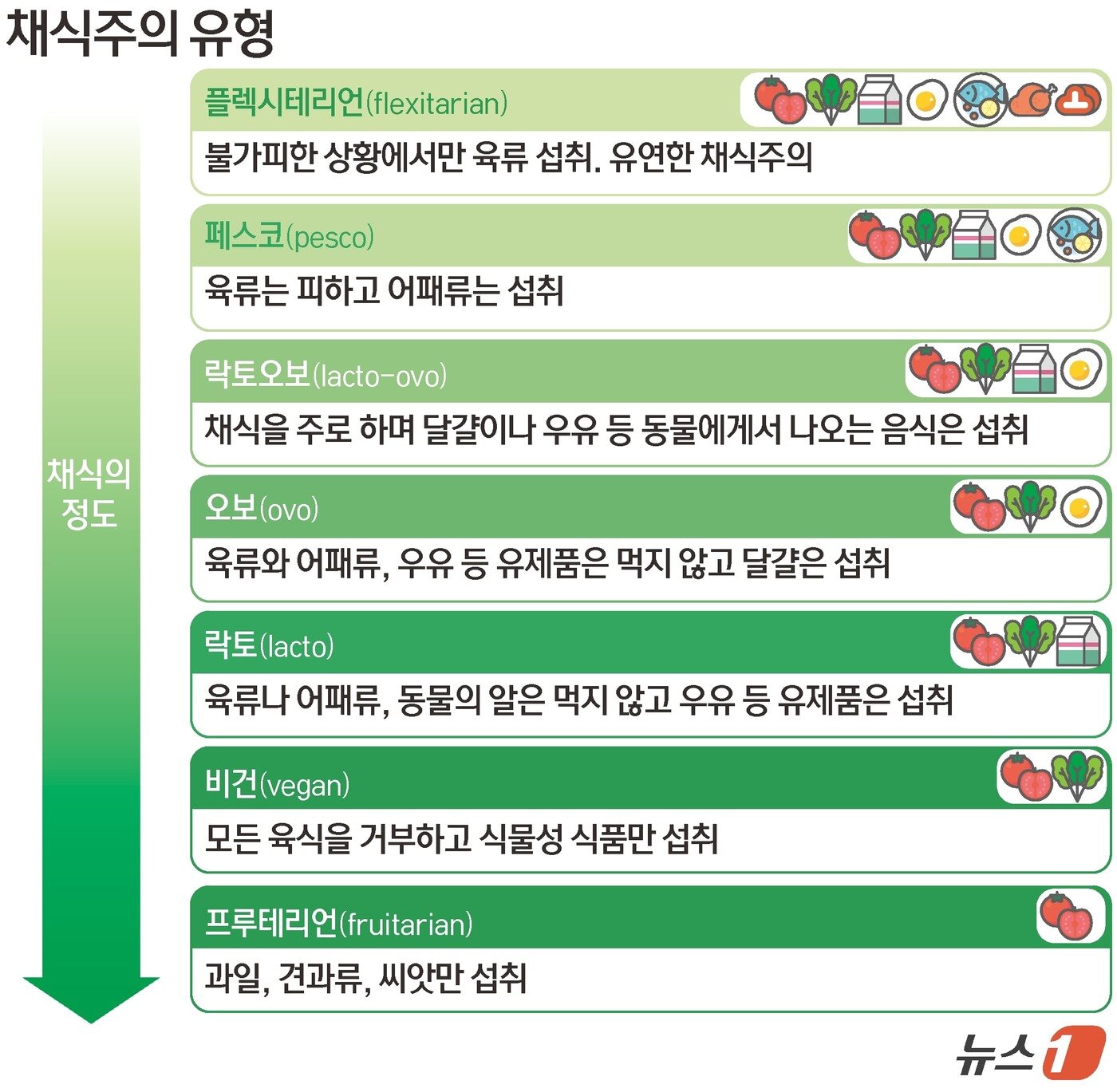

'잘 먹는 후배', '복스러운 후배'가 되고 싶은 마음에 고기를 우걱우걱 입에 넣었다. 대학 시절부터 입사 전까지 약 3년 동안은 생선류까지 허용하는 수준의 페스코 베지테리언으로 살아왔지만 사회생활을 하려면 어쩔 수 없다고 스스로를 설득했다. 유별난 신입으로 찍히고 싶지 않았다.

그러다가도 어김없이 "소가 배출하는 메탄은 이산화탄소보다 28배 이상 더 강력한 온실가스다"라거나 세계 각지에서 최고 기온 기록이 또 깨졌다는 기사를 쓸 때면 인지부조화가 오는 듯했다.

자꾸만 독자에게 거짓말을 하는 기분이 들었다. 밖에서는 육식을 허용하되 집에서는 채식을 하는 '플렉시테리언' 직장 생활이 시작된 것은 그때부터였다. 그리고 2025년 10월 1일, 세계 채식인의 날을 맞아 더 과감히 도전해 보기로 했다.

지난 9월 22일부터 29일까지 일주일을 도전 기간으로 잡았다. 외식과 미팅을 피할 수 없는 직업 특성상 100% 채식인 비건은 자신이 없어 유제품과 계란까지 먹을 수 있는 락토오보 베지테리언 단계로 설정했다. 단, 계란 섭취도 최대한 자제해 직·간접적 살생을 피하기로 했다.

채식 첫 끼는 이탈리아에서 전채로 사랑받는 브루스케타였다. 바게트의 겉면을 노릇하게 구워 통마늘을 비벼 향을 입힌 뒤, 올리브유·레몬즙·소금·다진 마늘·바질로 양념한 방울토마토를 산처럼 올리면 완성이다. 토마토의 상큼함과 바질, 마늘의 풍미가 아침부터 과식을 부른다.

브루스케타를 포함해 일주일 동안 직접 요리해 먹은 채식 집밥은 총 네 끼다. △버섯 당근 솥밥과 두개장 △버섯 미나리 토마토 알리오올리오 파스타 △표고·팽이버섯 솥밥과 들깨 우거지탕을 만들어 먹었다.

시간만 넉넉하다면 냉장고 속 채소를 털어 넣고 간을 맞추면 될 뿐이라 어렵지 않았다. 간이 심심할 때는 연두, 채식 다시다의 힘을 빌렸다. 채식인을 위한 MSG 선택지가 있음에 감사했다.(심지어 바쁜 채식인들을 위한 채수팩까지 따로 나온다!)

만두·떡볶이·두부텐더·라면 등 식물성 가공식품도 애용했다. 특히 소울푸드인 떡볶이는 어묵과 논비건 육수 때문에 참고 있던 터라 대체재가 있음에 안도했다. "이 정도면 앞으로도 꾸준히 채식인으로 살 수 있겠다"라고 낙관했다.

진짜 도전은 집 밖에서의 식사였다. 약속이 잡힐 때면 근처에서 채식인이 먹을 수 있는 메뉴가 있는 음식점을 미리 찾아야 했다.

비건 전문 레스토랑은 수 자체가 적었다. 발견하더라도 최소 며칠 전에 예약을 해야 했다. 약속 장소를 정하는 데 평소보다 배 이상의 노력과 시간이 필요했다. 하지만 신념을 포기할 정도의 수고는 아니었다.

가장 어려운 순간은 채식 메뉴인지 아닌지 헷갈릴 때였다. 사진상으로는 분명히 채식 요리지만 부수적으로 들어가는 육수·양념에 동물성 성분이 포함돼 있을 가능성을 배제할 수 없었다. 어쩌다 메뉴별로 '비건' 표기가 돼 있는 식당을 찾았을 때는 당장 별 다섯 개를 날리고 싶을 정도로 반가웠다.

모순을 발견할 때도 있었다. 요컨대 내 몫으로 버섯 크림 리소토를 주문하면서도 후배는 스테이크를 먹여야만 할 것 같았다. 사회생활을 거치며 박힌 '고기=포상'이라는 편견을 떨치지 못한 탓이다. 사회적인 분위기와 조직문화가 바뀌지 않는 이상은 이 모순에서 벗어날 수 없을 것이란 예감이 들었다. 우울해하던 차에 기적이 일어났다.

한 달에 한 번 회의를 겸해 추진하는 점심 회식에서 캡(팀 리더)이 사찰음식을 전문으로 하는 고급 식당 '발우공양'을 예약했다. 팀원들은 싫은 내색 없이 함께해 줬다.

2022년 입사 이후 최초의 채식 회식. 그날 우리 팀이 선택한 것은 그저 채식 한 끼가 아닌 다양성이었다. '우리 구성원 중 채식인 있어도 괜찮아. 이곳에서는 눈치 안 봐도 돼'라는 신호였다. 감사한 마음에 그릇을 싹싹 비웠다.

결론적으로 야심차게 시작했던 이 도전은 실패로 끝났다. 일주일 내내 풀만 먹고 발우공양 회식까지 했지만 성공하지 못했다.

복병은 대한민국을 대표하는 K푸드의 근본, 김치였다. 일주일 내내 집밥에 곁들여 먹은 김치는 겉보기에는 빨간색 배추에 불과했으나 만드는 과정에는 새우젓·까나리액젓 등이 들어갔다. 보이는 것에 속아 과정을 간과했다.

인터넷 쇼핑몰을 뒤져보고 나서야 '비건 김치'가 있다는 것을 깨달았다. 요즘은 대기업 단위로도 유통되는 데다 외국에서는 비건 인증을 받은 한국 김치가 인기를 끌고 있다고 한다.

허탈한 실수로 도전은 좌절됐지만 앞으로도 권 기자의 채식 생활은 계속된다. 원재료가 식탁에 오기까지 어떤 과정을 거치는지, 환경에는 어떤 영향을 미치는지 끝없이 취재하며 독자에게 전달할 것을 약속한다. 식탁 앞에서 소외되는 생명이 없는 그날까지.

realkwon@news1.kr