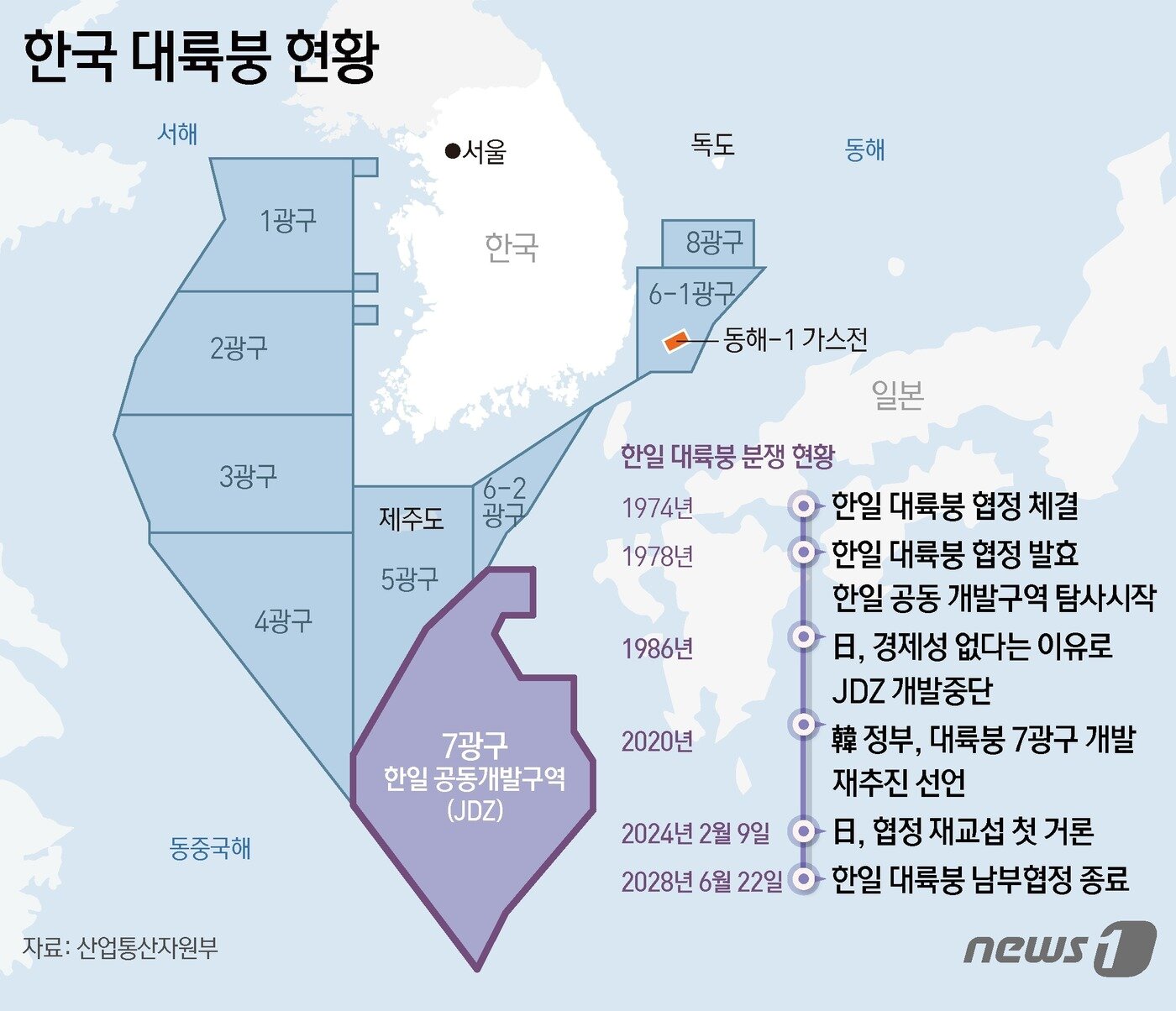

(서울=뉴스1) 정윤영 기자 = 한일이 1974년 체결한 '7광구 협정'(대륙붕 공동개발 협정·JDZ 협정)이 이날부터 종료가 가능해졌다. 협정 조항에 따라 2025년 6월 22일부터 협정 만기 시한인 2028년 6월 22일까지 한일 양국 중 어느 한쪽이라도 종료 선언을 하면 협정이 자동으로 파기되는 것이다.

JDZ(한일 공동개발구역)는 제주도 남쪽 동중국해 북단에 위치한 수역으로, 대한민국이 설정한 8개 해양광구 중 7광구에 해당한다. 이곳은 일본에 인접해 관할권 분쟁 소지가 가장 큰 지역이기도 하다.

1968년 유엔 아시아극동경제위원회가 발간한 '에머리 보고서'에는 이곳에 사우디아라비아의 매장량의 10배에 달하는 천연가스와 미국의 4.5배 수준의 원유가 매장됐을 가능성이 있다는 내용이 실렸다.

보고서 내용에 주목한 박정희 정부는 이곳을 한국이 개발하겠다며 7광구로 설정했다. 당시 국제사회에선 국제법적으로 '자연 연장론'이 널리 인정됐다. JDZ는 위치상으로는 일본의 오키나와 해구에 가까웠지만 "우리 땅이 바닷속으로 이어졌다"는 이유로 한국이 관할권을 강하게 주장할 수 있었던 것도 자연 연장론 덕분이었다.

일본은 이같은 한국의 조치에 즉각 반발하며 JDZ에 대한 권리를 주장했다. 이에 양국은 1974년 1월 이 문제를 일단 '영유권 보류'로 봉합하고 공동개발 협정을 체결하게 된다. 협정에 따르면 이곳은 한일 양국의 공동탐사 및 개발만 가능하다.

한일은 1980년대 초반까지 몇 차례의 공동탐사에 나섰지만 경제성 있는 유정을 발견하지 못했다. 그러다 일본이 1986년 공동탐사 및 개발 중단을 선언했다. 표면적으로는 경제성 부족이 이유였지만, JDZ에 대한 국제사회의 인식이 달라진 것이 핵심 이유로 꼽힌다.

1985년 리비아-몰타 판결 이후 국제사회에서 '중간선 원칙'이 해양 관할권을 구분하는 방식으로 보편화됐다. 이 기준으로 보면 현재의 JDZ 대부분은 일본의 관할 구역에 해당한다. 일본의 입장에선 협정 만기 전 공동개발에 적극적일 이유가 없어진 셈이다.

다만 일본의 입장에서도 협정 종료 선언에 따라 안게 될 부담이 작진 않다. 일단 이재명 정부 출범으로 한일관계가 빠르게 개선되는 상황에서 일본이 협정 종료 선언을 서두를 경우 다시 관계가 악화할 가능성이 높다.

미국의 관세 및 안보 압박에 대해 한일의 공동 대응이 필요한 상황에서 일본이 협정의 일방적 종료로 한일관계 개선의 흐름을 깨는 선택을 할 이유는 낮아 보인다.

JDZ가 이미 장기간 '방치'돼 왔다는 점에서, 일본이 3년이라는 시한을 채워 협정의 종료를 추진할 수도 있다는 관측도 있다. 한일 양국의 협정 종료 선언이 없으면 협정은 자동으로 연장된다.

그러나 JDZ 협정이 종료되면 해양에서의 영향력 확대를 추진하는 중국이 공식적으로 이 문제에 개입할 가능성이 있다는 점도 일본의 결정에 영향을 주는 요인이 될 것으로 보인다. 7광구의 일부는 중국이 주장하는 EEZ에 걸쳐 있고, 중국은 한일 JDZ 협정 자체를 인정하지 않고 있다.

이런 맥락에서 한국이 주도적으로 일본에 협상을 제기할 필요가 있다는 지적이 나온다. 새롭게 한일 공동개발을 추진하거나, 협정의 연장에 대한 논의를 빠르게 진행할 필요가 있다는 것이다.

한일은 지난해 9월 39년 만에 JDZ 협정 관련 논의를 재개한 바 있다. 그러나 비상계엄 사태 등으로 인해 외교 동력이 떨어지며 이렇다 할 논의를 이어오진 못했다.

yoonge@news1.kr