|

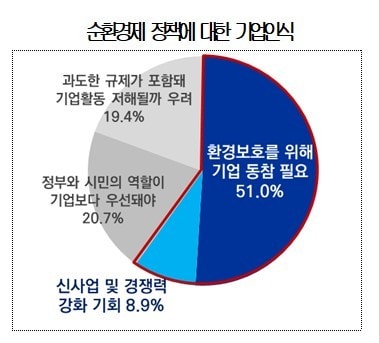

| 순환경제 정책에 대한 기업인식(대한상공회의소 제공) |

정부가 순환경제 정책을 적극적으로 추진하고 있는 가운데 제조기업 10곳 중 8곳은 순환경제 정책목표 달성에 부담을 느끼고 있는 것으로 나타났다.

대한상공회의소는 최근 국내 제조기업 304개사를 대상으로 '기업의 순환경제 추진현황과 정책과제'를 조사한 결과, 응답기업의 86.2%가 순환경제 정책목표 달성에 부담을 느낀다고 답했다고 1일 밝혔다. 73.4%는 '다소 부담', 12.8%는 '매우 부담'이라고 응답했고 '부담없음'은 13.8%에 그쳤다.

순환경제는 자원의 절약과 재활용 등을 통해 자원의 이용 가치를 극대화하는 친환경 경제모델이다. UN 지속가능발전목표, 세계경제포럼 등에서 환경문제 해결을 위한 새로운 대안으로 부상하고 있다. 정부는 2050년 탄소중립 이행을 위한 순환경제 구축 차원에서 '폐기물 재활용률 90% 이상'을 목표로 수립하고, 탈플라스틱, 플라스틱 재생원료 사용 의무화, 생활폐기물 직매립 제로화’ 등을 세부 목표로 설정했다.

순환경제 정책에 대한 기업인식은 엇갈렸다.

순환경제 정책에 대해 '환경보호를 위해 기업 동참이 필요하다'(51.0%)는 응답과 '신사업 및 경쟁력 강화 기회'(8.9%)라는 응답이 59.9%에 달해 긍정적인 인식이 더 높았다. 그러나 '정부와 시민의 역할이 기업보다 우선돼야 한다'(20.7%)는 응답과 '과도한 규제가 포함돼 기업활동이 저해될까 우려된다'(19.4%)는 부정적인 응답도 40.1%에 달했다.

응답기업의 93.4%는 순환경제 관련 사업을 추진하고 있는 것으로 나타났다. 추진계획이 있는 기업은 2.6%, 추진계획이 없는 기업은 4.0%에 불과했다. 사업 유형은 폐기물 감량, 재활용 체계 마련 등 '사업장 관리'가 67.5%로 가장 많았고, 제품 수명 연장, 중고부품 재생 등 '재사용'(24.3%), 폐자원 '재활용'(16.4%), 대체소재 사용 등 '친환경제품 개발'(15.4%), '제품 공유 및 서비스'(2.4%) 순으로 조사됐다.

순환경제 사업을 추진하고 있는 기업들은 애로사항으로 '양질의 폐자원 확보 어려움'(29.3%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 '재활용‧대체 소재‧기술 부족'(27.0%), '재활용 기준 미비'(17.1%), '불합리한 규제‧제도'(14.8%), '재활용 제품 판매‧수요처 부족'(7.2%), '인센티브 부족'(4.3%)순으로 응답했다.

한 배터리 재활용업체 관계자는 "전기차 폐배터리는 반납‧분리‧보관규정이 별도로 마련된 반면, 노트북‧핸드폰 등에 내장된 가정용 2차 배터리는 관련 규정이 없어 리튬·니켈·코발트 등 금속 회수가 가능한 배터리가 버려지는 경우가 많다"며 "가정용 2차 배터리에 대한 분리수거 규정을 마련하고 지역 홍보와 지자체 관리를 강화해 재활용률을 높여야 한다"고 말했다.

기업들은 순환경제 활성화를 위한 정책과제로 '규제 합리화'(27.0%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 '정부 주도의 재활용 대체기술 R&D 추진'(20.4%), '폐기물 수거‧선별 인프라 개선'(18.7%), '재활용에 대한 인센티브 확대'(17.8%), '재활용 기준 마련'(15.5%)이 필요하다고 응답했다.

R&D 지원이 가장 필요한 기술로는 폐배터리 금속 회수, 폐플라스틱 열분해 등 소재화 재활용 기술(36.3%)을 꼽았다. 이어 재사용 기술(23.4%), 폐자원 선별 자동화 기술(18.2%), 불순물 제거를 위한 후처리 기술(15.8%), 에코디자인/대체재 기술(6.0%)순으로 답했다.

우태희 대한상의 상근부회장은 "기업들이 정부의 순환경제 정책에 동참의지가 높지만 목표달성에 부담을 느끼는 만큼 순환경제 사업에 대한 환경성과를 측정하고 인센티브를 제공하는 방안을 마련할 필요가 있다"고 말했다.

sh@news1.kr

!['원영적 사고' 밈 이유 있다…위로를 주는 진짜 아이돌[황미현의 가요톡]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/5/13/6647795/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![명품 주얼리 착용한 송혜교, 보석보다 빛나는 비주얼 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/5/17/6654086/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)