|

| 화엄사가 저녁 문을 활짝 열었다. 동업중생(同業衆生) 정신을 바탕으로 주민과 함께하는 절이 되고자 한다. 밤12시까지 일반인에게 개방하고 야간 조명도 설치해 조용히 걷기에도 좋다. © 뉴스1 |

화엄사의 밤은 고즈넉하고 평온하다. 올 8월부터 일반인에게 밤12시까지 산문(山門)을 개방한 화야몽(華夜夢) 하야몽(夏夜夢) 프로그램을 운영하고 있지만 경내엔 방문객의 발걸음 소리와 계곡을 타고 내려오는 물소리만 들린다.

고요한 밤에 누(累)가 될까 일찍 잠자리에 든다. 바깥은 폭염에 아우성치지만 이방엔 선풍기만 달랑 하나 걸려 있다. 그것마저 틀지 않고도 잘 수 있다.

|

| 화엄사의 명물 홍매화. 활짝 피면 너무 붉어 흑매화로도 불리는데 지금은 진초록 잎만 무성하다. 화엄사에서는 매년 3월 홍매화 축제도 열고 사진 콘테스트 행사도 한다. © 뉴스1 |

오전 6시 사찰 체험(템플스테이)에 참가한 불자들, 스님들과 함께 공양한다. 검은깨 죽, 버섯 미역국, 물김치, 가지나물 등으로 맛있는 아침을 하고 각황전 옆 홍매화를 보러 간다. 홍매화는 조선 숙종(1661~1720) 때 각황전을 중건하고 기념하기 위해 심었다고 한다. 300년 이상을 꿋꿋이 지켜온 화엄사의 명물이다. 지금은 진초록이지만 3월 초부터 검붉은 꽃을 피우기 시작한다. 이제 대웅전에 들러 합장하고 화대 종주(구례 화엄사~산청 대원사)에 나선다.

화엄사를 나와 왼편으로 난 등산로는 정비가 잘 되어 있고 경사도 심하지 않다. 좌우로 조릿대가 늘어서 녹음을 보태고 머리 위에선 새와 매미 소리, 발아래에선 지리산 계곡답게 물소리가 깊다.

|

| 화엄사에서 무넹기 고개로 가는 등산로 초입. 좌우에 조릿대가 도열하듯 서있고 길은 평이하다. 새소리 물소리를 벗삼아 걸을만 하다. © 뉴스1 |

1시간 정도 오르니 연기암과 노고단 갈림길이다. ‘섬진강이 보이는 절’이라는 안내판이 발길을 연기사 쪽으로 당긴다. 바람도 구름도 연기암에 머물러 섬진강을 내려다보지 않고는 그냥 지나치지 못한다 하니 절경이 궁금하다. 날씨가 꾸물거려 반사되는 은모래 빛을 볼 수는 없지만, 강 위에 물안개가 멀리서 피어오른다.연기암은 잘 정비된 절이다. 원래 화엄사의 원찰인 토굴이었는데 임진왜란 때 잿더미로 변해 400여 년 동안 방치돼 있다가 1989년 복원하였다. 대웅전 앞마당은 잔디를 깔아 등산화로 걷기에 조심스럽다.

|

| 물안개를 피워내는 섬진강. 맑은 날은 연기암에서 또렷히 보인다며 연기암에 머무는 처사께서 아쉬워한다. © 뉴스1 |

다시 노고단으로 향한다. 참샘터를 지나자 산 타는 맛을 느낄 정도의 경사다. 1㎞쯤 걸었을 즈음 눈앞에 ‘탐방로 아님’ 표지판만 보인다. 낭패다. 빨리 탐방로를 찾아야 하는데 안 보인다. 산행 경험상 무턱대고 걸으면 등산로를 벗어나 길을 잃기 일쑤다. 억울하지만 다시 내려간다. 100m쯤 가니 다른 등산객 3명이 올라온다. 그들을 따라가며 길을 찾았다.

720m의 국수등, 820m의 중재, 930m의 집선대, 1194m의 코재가 2.5㎞ 이내에서 연속으로 이어지니 숨이 차고 땀이 범벅이다. 엎드리면 코가 닿을 정도의 경사라는 코재의 악명은 익히 들었지만 직접 오르려니 가다서기를 반복할 수밖에 없다. 쉼터가 있는 곳마다 앉았다. 코재에 서서 걸어온 길을 뒤돌아본다. 부지런한 하산객이 “다 왔습니다” 격려해준다. 곧 노고단 대피소로 이어지는 1㎞ 정도의 넓고 부드러운 흙길을 만난다. 이 일대를 무넹기(1300m)라 한다.

무넹기는 노고단에서 흘러 내려오는 물을 인위적으로 화엄사계곡으로 넘어가게 했다고 해서, 즉 물을 넘겼다는 뜻으로 이름을 얻었다. 성삼재에서 올라오는 넓은 길을 따라 걸으면 노고단 대피소가 나온다.

|

| 화대종주의 '악명'을 모두 뒤집어 쓴 코재는 종주에 나선 사람들에게 한편으론 안도의 숨을 돌리게도 한다. 조금만 더 오르면 평탄한 길이 나온다는 기대감을 주기 때문이다. © 뉴스1 |

대피소에서 별생각 없이 점심을 먹고 느긋하게 노고단(1507m)에 올라 사진을 찍는다. 몇 번의 종주를 했던 구간이라 오후 1시쯤에 출발해도 오후 6시에는 연하천까지 충분히 갈 수 있다고 자신했다. 웬걸 국립공원 직원이 앞을 막는다. 천왕봉 방향으로 가려면 낮 12시 전에 통과해야 하는데 늦었다는 것이다. 연하천 대피소에 예약돼 있다는 걸 증명한 후에 겨우 허락받았다.

노고단~연하천 10㎞ 남짓의 거리는 영(嶺)과 재·치(峙), 봉(峰)의 연속이다. 1370m의 돼지령을 지나면 피아골 삼거리에 닿는다. 여기서 오른쪽으로 내려가면 단풍 명소 피아골이다. 직전마을까지는 6㎞ 거리다.

|

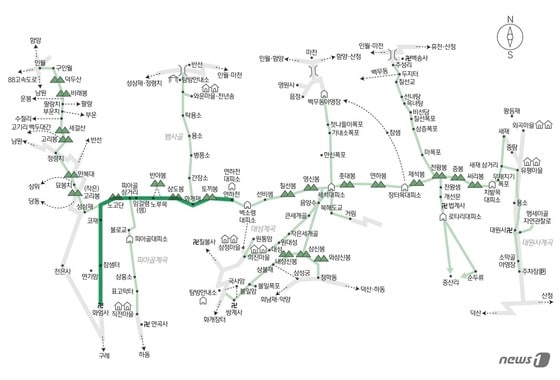

| 지리산 주요 등산로. © 뉴스1 |

천왕봉 쪽으로 조금 더 가면 임걸령이다. 임걸령은 선조(1552~1608) 때의 인물로 알려진 의적 임걸년(林傑年)에서 따왔다고 전해진다. ‘임걸’로도 불린 그는 수백 명의 부하와 함께 이곳에 소굴을 만들고 은거하면서 가난한 백성을 돕기도 했다. 의적의 기운이 들어있을까? 이곳의 샘물은 등산로에서 5m밖에 안 떨어져 있어서 마시기도 쉽다. 물은 차고 달며 풍부하다. 목을 축이고 병에 담고, 고된 산행을 물맛으로 보상받는다.

임걸령에서 1.5㎞ 정도를 더 가면 노루목이다. 해발 1480m로 노루의 목처럼 길은 좁다. 노루목에서 왼쪽으로 1㎞를 오르면 낙조로 유명한 반야봉(1732m)이 있다. 중봉이나 제석봉보다 낮지만 천왕봉에 이은 지리산 2번째 봉우리 대접을 받는다. 하지만 종주하면서 들르기는 쉽지 않다. 체력 소모가 크기 때문에 성삼재~반야봉, 따로 등정을 잡는 사람이 많다.

노루목에서 삼도봉 가는 길에 수풀이 우거진 묘가 하나 보인다. 봉분은 무너지고 초라하다. 무슨 사연으로 이 높은 곳에 자리를 잡았을까, 후손들은 과연 찾아올까 의문의 연속이다.

삼도봉(三道峰·1550m)은 전북 남원시 산내면, 전남 구례군 산동면, 경남 하동군 화개면에 걸쳐 있어 화합의 상징적 장소다. 정상부가 낫의 날과 같아 낫날봉으로 불렸다. 그 발음이 어려워 날라리봉 또는 늴리리봉으로 불렸지만, 국립공원관리공단이 ‘개명’했다.

삼도봉에서 화개재(1360m) 가는 길은 550개의 데크 계단을 내려가야 한다. 너무 길고 수직 낙하를 하는 느낌이라 등산길이 맞나 하는 생각이 들지만 맞다. 거의 200m를 내려온다. 화개재는 과거 남원과 하동 사람들이 자신들의 특산품을 이고 지고 들고 와서 서로 바꾸던 곳이다.

|

| 이름도 예쁘고 모습도 아담한 연하천 대피소는 능선 아래에 위치해 아늑하기까지 하다. 마실 수 있는 물도 가까이 있어 지친 탐방객들을 달래준다. 삼삼오오 모여 준비해온 음식을 먹는 대피소 저녁 풍경. © 뉴스1 |

다시 200m 더 오르니 토끼봉(1534m)이다. 토끼와 무슨 연관이 있어 그렇게 부를까. 아무리 봐도 토끼 모양의 바위는 없다. 바위는커녕 돌도 없고 평지에 가깝다. 지리산의 상징적 봉우리인 반야봉(般若峰)의 맞은편, 24 방위 정동에 해당하는 묘방(卯方)이라 깜찍한 토끼봉이 됐단다. 탁 트인 전망으로 일출 명소로 친다.

이제 연하천 대피소(1440m)까지 3㎞. 토끼봉보다 낮은 곳에 있지만 오르막 내리막을 반복해야 해 만만찮다. 가파른 길을 오르는데 앞에 사람이 보인다. 반갑다. 같은 방향으로 가는 사람을 처음 만난다. 노고단에서 오전 11시 30분쯤 출발했는데 천천히 왔단다. 어디서 왔냐고 인사차 물었더니 “충청도유~” 라며 웃는다.

물이 풍부한 연하천(煙霞泉)대피소는 항상 안개 속에 숨어 있다. 아늑한 연기의 샘이란 의미지만 자욱한 안개는 하룻밤을 묵기에 낭만적이다. 새벽 3시에 잠을 깨서 밖으로 나왔더니 안개는 온몸을 감싸고 추워지기 시작한다. 서둘러 대피소로 다시 들어가 잠을 청한다.

syd0001@news1.kr

!['애틋' 최준희, 故 '맘' 최진실·'대드' 조성민 모습 공개…절반씩 닮았네 [N샷]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/27/6620308/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![뉴진스 하니, 몽환·러블리 오가는 매력...깜찍 처피뱅 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/26/6618937/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![이민정, 이탈리아서 뽐낸 우아한 분위기...미모에 각선미까지 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/25/6616416/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)