금감원에 뜬 한줄기 빛…야근의 구세주 '금감원 AI 챗봇' 인기몰이

[인터뷰] AI 못쓰는 금감원…답답해서 'GPT'직접 만들었다

직원들 "이제 챗FSS 없으면 안 돼"…사내 업무 풍경 바꿨다

- 김근욱 기자

(서울=뉴스1) 김근욱 기자

"진짜 금융감독원 직원이 이걸 개발했다고요?"

금감원 직원들 사이에서 '챗FSS'가 뜨거운 반응을 얻고 있다. 사내에서 사용할 수 있는 일명 '금감원판 챗GPT'로, 이제 챗FSS 없이는 일하기 힘들다는 말까지 나올 정도다.

특히 눈길을 끄는 점은 챗FSS가 외주 용역이 아니라 금감원 직원이 직접 개발한 시스템이라는 것이다. 이 사실이 알려지자 내부에서는 "우리 회사에 이런 인재가 있었냐"며 놀라워하는 분위기다.

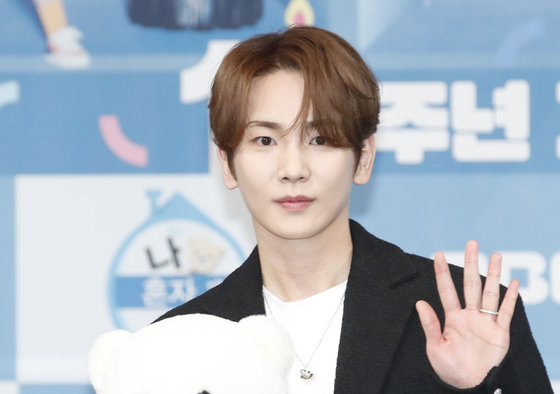

업무 특성상 보안이 생명인 금감원에 AI 챗봇이 도입된 것은 이번이 처음이다. 이 성과를 인정받아 올해의 우수 직원으로 선정된 김정호 선임 조사역과 권도형 조사역을 만나 개발 뒷이야기를 들어봤다.

입사 10년 차 김 선임은 "금감원에서 일하면서 'AI만 제대로 쓰면 업무 효율이 몇 배는 빨라질 텐데'라는 생각을 늘 해왔다"고 회상했다. 컴퓨터공학을 전공한 그는 직원들이 막막함을 느끼는 지점에서 AI 활용법이 눈에 보였기 때문이다.

대표적인 예가 문서 정리다. AI를 쓰면 수십~수백 페이지에 달하는 자료도 몇 분 안에 핵심만 쏙 뽑아낼 수 있다. 번역도 마찬가지였다. 외국계 금융회사 자료는 대부분 영어로 작성돼 있어, 이를 읽고 해석해 정리하는 데 며칠이 걸렸다.

챗GPT·제미나이 같은 AI는 이미 직장인들 사이에서 야근을 줄여주는 필수품이 됐지만, 금감원 직원들에겐 여전히 '그림의 떡'이었다. 해킹과 보안 사고를 막기 위해 외부 프로그램 사용이 차단되는 망분리 환경 때문이다.

김 선임은 "사내용 AI를 개발해보려 했지만 외주 비용이 만만치 않고, 결과물을 장담하기 어려워 예산을 받는 것도 쉽지 않았다"며 "하지만 최근 공개된 오픈소스 AI 기술을 잘 활용하면 직접 만들 수 있겠다고 판단했다"고 말했다.

특히 챗FSS는 '금융소비자 보호' 업무에서도 빛을 내고 있다. 금융사가 상품을 충분히 설명하지 않은 채 판매하는 '불완전판매' 여부를 확인하기 위해, 금감원 직원들은 민원인이 제출한 녹취 파일을 검토해야 하는 경우가 많다.

문제는 녹취 파일의 길이다. 직원이 직접 수 시간에 이르는 녹음을 처음부터 끝까지 듣고 서류로 옮겨야 해 업무 부담이 상당했다. 챗FSS를 활용하면 이런 녹취 파일을 몇 초 만에 문자로 변환할 수 있다.

이후 챗FSS에게 "주요 내용은 무엇인지", "대화 중 특정 단어가 포함됐는지", "필수 설명이 빠진 부분은 없는지"와 같은 질문을 던지면 필요한 정보만 바로 확인할 수 있다. 이것이 직원들 사이에서 '야근의 구세주'로 불리는 이유다.

김 선임은 "물론 GPT나 제미나이 같은 선두 AI 서비스와 비교하면 성능 면에서 한계는 있다"면서도 "금감원 업무에 활용하기에는 충분한 수준으로 개발했다"고 했다.

챗FSS는 최근 본격적인 날개를 달았다. 업무 활용도를 인정받아 예산을 확보하면서, 생성형 AI 작동에 필수적인 그래픽처리장치(GPU) 설비를 사내에 구축하게 된 것이다.

이어 챗FSS는 또 한 번의 도약을 준비하고 있다. 김 선임은 금융사가 새로운 상품이나 서비스를 출시할 때 금감원이 맡는 '약관 심사' 업무에도 AI를 접목하는 방안을 구상하고 있다.

약관에 불공정 거래 소지가 있는 조항이 있는지를 AI가 먼저 점검하고, 그 결과를 직원에게 알려주는 방식이다. 최종 판단은 사람이 맡되, AI가 1차 검토를 담당하는 것만으로도 업무 효율은 크게 높아질 수 있다는 생각에서다.

김 선임은 "아직은 아이디어 단계지만 기술적으로는 충분히 가능한 일"이라며 "업무 효율을 높이는 역할을 넘어 금융소비자 보호 강화에도 의미 있게 활용될 수 있을 것"이라고 말했다.

ukgeun@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.