|

| 국내 한 대형마트에서 판매 중인 대파. 조성관 작가 제공 |

며칠 전 아침이다. 뭘 먹을까. 냉장고를 열었다. 오랜만에 소시지를 하나 구울까. 소시지를 꺼내어 칼집을 넣는데 주방 개수대 옆에 미끈하게 잘생긴 대파가 누워 있는 게 보인다.

오랜만에 대파도 구워 먹어야겠다. 아니, 대파만 먹으면 좀 그러니까 양송이도 몇 개 곁들이는 게 좋겠네. 마침 냉장고에 양송이가 두 개 남아 있었다. 그래서 대파와 양송이를 버터에 구웠다. 오렌지 주스와 소시지와 함께 먹으니 아침이 산뜻했다. 대파는 무슨 맛으로 먹나. 대파를 구울 때 향긋함이 코끝을 스친다. 씹을 때 아삭거리는 식감이 좋다. 살짝 단맛도 잡힌다. 아삭거리고 슴슴한 맛이 대파의 매력이다.

대파를 즐겨 먹는 나라는 어디인가? 한국을 제외하고 가장 먼저 떠오르는 나라는 스페인이다. 특정하면, 스페인 카탈루냐 지방이다. 조지 오웰의 '카탈루냐 찬가'와 FC 바르셀로나가 있는 그 카탈루냐다.

카탈루냐 지방의 바르셀로나에 가면 '칼솟타다'라는 대파구이 음식이 있다. 대파를 통째로 장작불에 새카맣게 구워 접시에 내놓는다. 대파는, 카탈루냐 말로 칼솟(Calҫot)이다. 대파를 통째로 석쇠에 구워 먹는 요리를 칼솟타다(Calҫotada)라 한다.11월과 4월 사이가 칼솟타다를 먹는 계절이다. 새카맣게 탄 부분을 한 겹 벗겨내어 소스에 찍어 먹는다. 식당에서는 고기, 소시지, 칼솟타다를 메인코스로 내놓는다.

카탈루냐에서 칼솟타다로 특화된 도시가 발스(Valls)다. 지중해에서 멀지 않은 인구 2만5000명의 소도시. 세계 칼솟타다의 수도다. 칼솟타다 시즌이 오면 대파구이를 먹으려는 사람들로 발스 중심가 골목이 북적거린다.

|

| 스페인 카탈루냐 발스에서 요리사들이 '칼솟타다'를 굽는 모습. / 사진출처 = 위키피디아 |

마치 4월의 아스파라거스를 즐기려는 사람들로 왁자한 독일의 슈베칭겐과 흡사하다. 발스 골목의 공터에서는 칼솟타다 쇼가 벌어진다. 요리사들이 긴 손잡이가 달린 석쇠를 흔들어주며 칼솟을 굽는다.

프랑스인도 대파 요리를 즐긴다. 스페인과 다른 점은 하나. 프랑스인은 대파를 굽지 않고 만두처럼 쪄서 전채(前菜)로 먹는다.

쪄서 먹는 대파요리를 '뿌와로 호티 오 후'(Poireaux rȏtis au four)라고 한다. 뜨거울 때 올리브유를 뿌려서 먹기도 하고 식혀서 비내그랫뜨를 치즈 가루처럼 뿌려 먹기도 한다.

한국인의 식탁에서 대파가 빠지면…

대파처럼 한국인의 식탁에서 그 쓰임새가 다양한 식재료도 드물 것 같다. 육개장을 끓일 때 대파가 길쭉하게 들어가지 않으면 뭉근한 국물맛이 우러나지 않는다.

설렁탕이나 곰탕을 먹을 때는 또 어떤가. 파를 송송 썰어 넣지 않으면 일단 비주얼에서부터 지루하다. 먹을 때 입안에서 씹히는 대파가 느끼함을 중화시킨다.

삼겹살을 구워 먹을 때 파무침은 없어서는 안 되는 한약방의 감초다. 한때 파닭이 크게 유행한 적이 있다. 요즘은 그 열기가 다소 식었지만 바비큐 닭에 얹어 먹는 파무침은 환상적인 궁합이다.

대파의 흰색 부분만을 프라이팬에 구워 먹는 대파구이는 술안주로 고급스럽다는 느낌을 준다. 닭 꼬치구이에서도 대파는 필수다. 대파구이를 먹지 않는 사람도 닭 꼬치 사이에 끼워진 대파는 맛있게 먹는다.

동네 마트에 가면 대파 한 단에 2000원 정도 한다. 가끔 마트로 대파 심부름을 갈 때마다 스스로 묻곤 한다.

이렇게 대파를 싸게 사 먹어도 되나. 한번은 저녁 무렵 삐쭉 삐져나온 대파를 장바구니에 들고 걸어가는 남자의 뒷모습을 물끄러미 바라본 적이 있다.

|

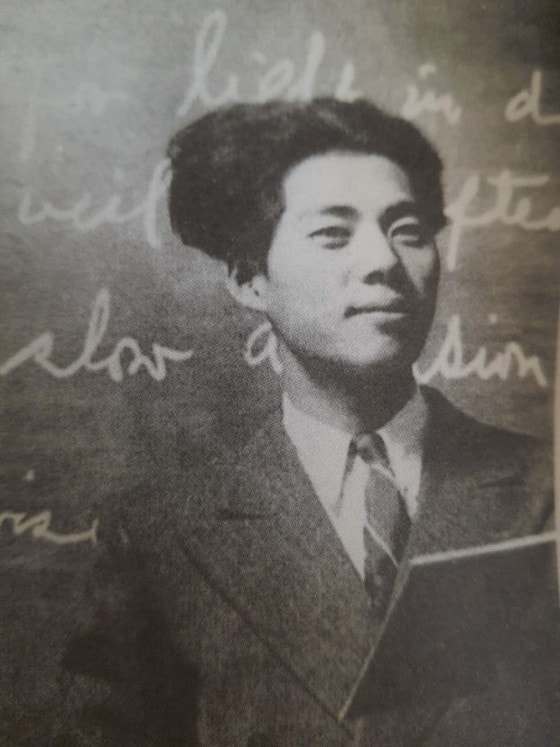

| 함흥 영생고보 영어교사 시절의 백석. / 사진출처 = 백석평전 |

'호모 노마드', 백석

대파를 든 남자의 뒷모습을 보면서 한 시인을 생각한다. 백석(白石 1914~1996)이다. 5060세대 중에는 백석을 모르는 사람들이 의외로 많다.

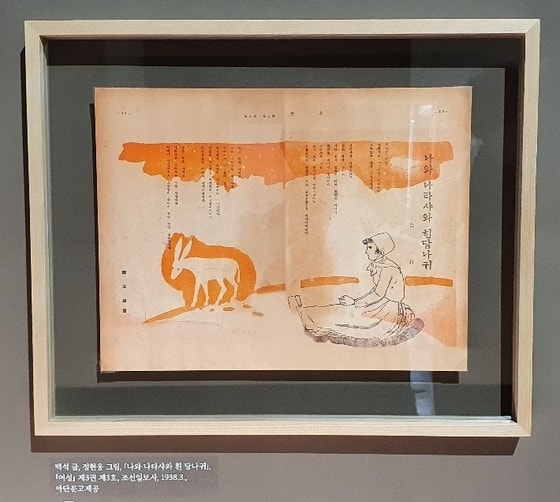

그도 그럴 것이 백석의 시가 교과서에 실리기 시작한 것은 1990년대 들어서다. 중고교 시절 배운 적이 없으니 백석에 대한 친밀도가 떨어질 수밖에 없다. MZ세대는 백석을 '나와 나타샤와 흰당나귀' '남신의주 유동 박씨봉방' '모닥불' 등으로 기억하지만.

'나와 나타샤와 흰당나귀'는 줄여서 '나나흰'이라고 한다. 이미 뮤지컬로도 나왔고, 산울림 베이시스트 겸 가수 김창훈이 곡을 붙여 노래로 부르기도 했다. 눈을 감고 김창훈의 노래를 들으면 흰당나귀를 타고 눈이 푹푹 빠지는 가마리에 가 있는 것 같다.

백석의 고향은 평북 정주다. 일본 유학을 다녀와 1930년대 조선일보에서 기자로 근무했다. 조선일보 기자 시절 시집 '사슴'을 발표해 백석 신드롬을 일으켰다. 천재 예술가들의 특징 중의 하나가 '노마드'(nomad)다.

'호모 노마드'(Homo Nomad). 천재들은 지루함을 견디지 못한다. 그래서 한곳에 오래 정착하질 못한다. 백석이 전형적인 '호모 노마드'였다.

|

| 조선일보 발행 여성지 1938년 3월호에 실린 '나와 나타샤와 흰당나귀'. 삽화는 역시 조선일보 삽화가였던 정현웅이 그렸다. 조성관 작가 제공. |

시인 노리다케, 백석을 그리워하다

안정적인 신문사를 그만두고 그는 방랑했다. 일본으로, 평양으로, 만주로. 만주 시절 먹고 살기 위해 별의별 직업을 거쳤다. 번역도 하고 세관 통역관도 하고 농사도 지었다.

신의주에서 압록강 건너 맞은편에 있는 중국 도시가 안동이다. 안동세관에서 잠시 통역관으로 일할 때 일본 시인 노리다케 가쓰오를 만났다. 그때 노리다케는 조선 근무가 두 번째였다. 이미 노리다케는 일본어로 번역된 백석의 시를 읽고 백석의 팬이 되었다.

1941년 두 사람은 신의주에서 처음 만났다. 언어의 장벽이 없고 마음이 통한 두 사람은 금방 문우(文友)가 되어 서로의 집을 방문하는 관계로 발전한다. 노리다케는 1942년에 나온 산문집 '압록강에서'에서 백석을 언급했다.

|

| 20대 시절의 노리다케 가쓰오. / 사진출처 = 백석평전 |

이렇게 이어지던 백석과의 인연은 북한이 공산화되면서 끊긴다. 백석이 김일성에 의해 숙청되고 이름이 더 이상 북한 매체에 등장하지 않자 노리다케는 걱정했다.

제발 아무 일도 없어야 하는데. 1960년대 노리다케는 일본에서 백방으로 백석을 수소문했다. 그때 백석을 그리워하며 쓴 시가 '파'(葱)다.

파를 드리운 백석

백이라는 성에, 석이라는 이름의 시인

나도 쉰세 살에 되어 파를 드리워 보았네

뛰어난 시인 백석, 무명의 나

벌써 스무 해라는 세월이 흘렀군요

벗, 백석이여 살아계신가요

백이라는 성, 석이라는 이름의 조선의 시인

1941년 어느 날, 신의주에 살던 노리다케가 압록강 건너 안동의 백석 집을 찾아갔다.

노리다케가 집으로 들어갔을 때 대파를 한 손에 든 채 부엌에서 나오는 백석과 마주쳤다. 그 모습이 각인되어 죽을 때까지 잊히지 않았다.

* 외부 필진의 글은 뉴스1의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

author@naver.com

!['이혼' 서유리 "혼자서도 잘 놀아요"…더 귀여워진 미모 [N샷]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/5/6/6634046/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![양정아 "김승수, 만날 수 있을 것 같아" 진지한 속마음 고백 [RE:TV]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/5/5/6633967/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![뉴진스 해린, 신비로운 눈빛...독보적 고양이상 비주얼 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/5/3/6630837/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)