'워시노믹스' 근간 때린 팩트체크…"AI 기대감, 오히려 물가 자극"

백악관 경제자문위원장 지낸 퍼먼 하버드대 교수 FT 기고문

"90년대 진짜 교훈, 생산성 좋아도 인플레 막으려면 금리 올려야"

- 신기림 기자

(서울=뉴스1) 신기림 기자 = 도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도(연준) 의장으로 지명한 케빈 워시의 통화 정책 논리가 잘못된 역사 해석에 기반한다는 날카로운 비판이 제기됐다.

하버드대 교수이자 전 백악관 경제자문위원회(CEA) 의장인 제이슨 퍼먼은 12일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 기고문을 통해 워시 지명자가 찬양하는 앨러 그린스펀 전 연준 의장의 결단은 실제 역사와 다르다고 일갈했다.

워시의 인공지능(AI) 생산성 붐이 현실화한다면 연준이 해야 할 일은 금리 인하가 아니라 오히려 인상일 수 있다고 퍼먼 교수는 경고했다.

워시 지명자는 최근 1990년대 후반 그린스펀 연준 의장이 정보기술(IT) 혁명에 따른 생산성 향상을 예견하고 금리 인상을 억제해 인플레이션 없는 성장을 이끌었다는 서사를 설파해왔다. 이를 근거로 지금의 AI 붐 역시 금리 인하의 명분이 될 수 있다고 주장한다.

하지만 퍼먼 교수는 "매력적인(appealing) 이야기지만 대체적으로 틀렸다(largely wrong)"고 지적했다.

실제 기록에 따르면 그린스펀은 1999년 5월 생산성 향상을 언급한 지 단 한 달 만에 금리를 25bp(1bp=0.01%p) 인상했다. 이후에도 연준은 공격적인 긴축을 이어갔다.

퍼먼은 "당시 연준이 금리를 올리지 않았다면 인플레이션은 통제 불능 상태가 됐을 것"이라며 워시의 '금리 인하 정당화' 논리를 정면으로 반박했다.

퍼먼 교수는 특히 지금의 AI 상황이 90년대보다 훨씬 위험하다고 경고했다. 1999년 당시 미국의 생산성 증가율은 3.9%에 달했지만, 지난 1년 미국의 생산성 증가율은 1.9%에 불과하다.

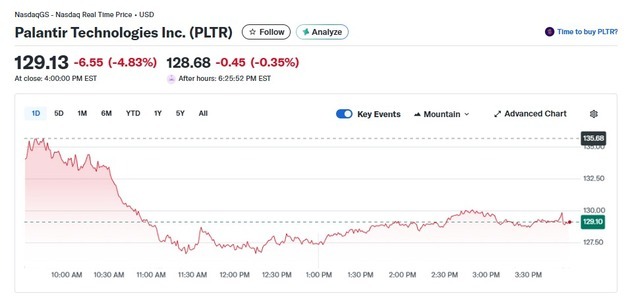

진짜 문제는 '실제 생산성'은 아직 오지 않았는데, 'AI 기대감'이 주가와 기업 투자를 끌어올려 '수요'만 먼저 폭발시키고 있다는 점이다.

퍼먼 교수는 "공급(생산성)이 수요를 감당하기 전에 수요가 먼저 튀어나가면 결국 인플레이션만 초래한다"며, 현재의 높은 주가와 투자 열기가 오히려 금리 인하를 가로막는 요소라고 짚었다.

퍼먼 교수는 인플레이션이 5년 넘게 목표치를 웃도는 상황에서 워시의 낙관론은 대단히 위험하다고 경고했다.

그는 "만약 워시의 희망대로 AI 생산성 붐의 현실화로 경제가 뜨거워진다면, 연준이 배워야 할 진짜 교훈은 '금리를 다시 올려야 할 수도 있다'는 것"이라고 강조했다.

결국 연준이 금리를 내려야 한다면 AI가 가져올 장밋빛 미래 때문이 아니라 고용 악화라는 나쁜 소식(Bad News)에 대응하기 위한 것이어야 할 수 있다고 퍼먼 교수는 경고했다.

shinkirim@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.