'제국의 위안부' 박유하 무죄 취지 판결…대법 "명예훼손 아냐"(종합)

1심 "명예훼손 고의 없어"…2심 "객관적 사실과 다른 허위"

대법 "학문적 주장이나 의견 표명으로 평가하는 것이 맞아"

- 박승주 기자

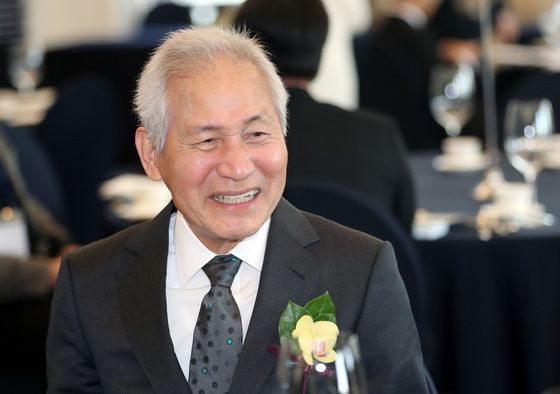

(서울=뉴스1) 박승주 기자 = 일본군 위안부 피해자의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨져 항소심에서 유죄를 선고받았던 박유하 세종대 명예교수가 2심 재판을 다시 받게 됐다.

대법원 3부(주심 노정희 대법관)는 26일 명예훼손 혐의로 기소된 박 교수의 상고심 선고기일을 열고 벌금 1000만원을 선고한 원심을 깨고 사건을 하급심으로 돌려보냈다.

박 교수는 지난 2013년 출간한 '제국의 위안부'에서 위안부가 '매춘'이자 '일본군과 동지적 관계'였다고 기술해 피해자들의 명예를 훼손했다는 혐의로 재판에 넘겨졌다.

책에는 '위안부들은 본인의 선택에 따라 위안부가 돼 경제적 대가를 받고 성매매를 하는 매춘업에 종사하는 사람이고, 위안소에서 일본군과 성적쾌락을 위해 아편을 사용한 사람'이라고 적혔다.

또 '위안부들은 일본군과 동지의식을 가지고 일본제국에 대한 애국심 또는 위안부로서 자긍심을 가지고 생활했다' '위안부 동원 과정에서 일본군의 강제 연행은 없었고, 있다고 한다면 군인 개인의 일탈에 의한 것'이라는 내용도 담겼다.

1심은 박 교수에게 피해자들의 명예를 훼손한다는 고의가 없었다며 무죄를 선고했다. 1심 재판부는 "박 교수가 저술한 주요 동기는 그 나름대로의 한일 양국의 화해와 신뢰구축이 목적"이라며 "고소인들에 대한 명예를 훼손한 것으로 특정하기 어렵다"고 밝혔다.

그러나 2심은 무죄 판결을 파기하고 벌금 1000만원을 선고했다. 2심 재판부는 박 교수가 허위사실을 적시해 피해자들의 명예를 훼손했으며 고의성이 있다고 판단했다.

2심 재판부는 유엔(UN)보고서를 인용해 "일본 정부와 군부가 아시아 전역에 위안부용소를 설립하는 데 관여한 사실이 명백하고 여성 피해자들은 의사에 반해 붙잡혀 와 엄청난 성폭행을 당한 사실은 이론의 여지가 없다"고 밝혔다.

이어 "박 교수가 책 일부 내용에 단정적인 표현을 사용해 이를 접하는 독자들은 피해자들이 자발적으로 위안부에 들어가 성매매를 했으며, 일본군과 정부가 강제동원을 하지 않았다고 받아들일 수 있다"며 "이는 객관적 사실과 다른 허위사실"이라고 지적했다.

다만 "기존과 다른 시각에서 비판하는 과정에서 왜곡을 했고 피해자를 비방하거나 고통을 줄 목적은 없었다"며 "명예훼손죄로 학문의 자유가 위축되면 안된다는 점도 고려했다"고 밝혔다.

그러나 대법원은 각 표현이 박 교수의 학문적 주장이나 의견의 표명으로 평가하는 것이 맞고, 명예훼손죄로 처벌할 만한 '사실 적시'로 보기 어렵다는 이유로 사건을 파기환송했다.

대법원은 "피고인은 위안부 문제에 관해 일본의 책임을 부인할 수는 없으나 제국주의 사조나 전통적 가부장제 질서와 같은 사회 구조적 문제가 기여한 측면이 분명히 있으므로 전자의 문제에만 주목해 양국 간 갈등을 키우는 것은 위안부 문제 해결에 도움이 되기 어렵다는 주제의식을 부각하기 위해 각 표현을 사용한 것으로 보인다"고 판단했다.

이어 "표현들이 피해자 개개인에 관한 구체적인 사실의 진술에 해당한다고도 보기 어렵다"며 "일부 표현은 위안부의 처지나 역할에 관한 피고인의 학문적 의견 또는 주장의 표현으로 보일 뿐"이라고 설명했다.

대법원은 "학문적 연구에 따른 의견 표현을 명예훼손죄에서 사실의 적시로 평가하는 데에는 신중할 필요가 있다"며 "학문적 표현을 그 자체로 이해하지 않고 표현에 숨겨진 배경이나 배후를 섣불리 단정하는 방법으로 암시에 의한 사실 적시를 인정하는 것은 허용된다고 보기 어렵다"고 밝혔다.

또 "형사재판에서 공소가 제기된 범죄의 구성요건을 이루는 사실은 그것이 주관적 요건이든 객관적 요건이든 증명책임이 검사에게 있다"며 "해당 표현이 학문의 자유로서 보호되는 영역에 속하지 않는다는 점은 검사가 증명해야 한다"고 짚었다.

대법원 관계자는 "학문적 표현물에 관한 평가는 형사 처벌에 의하기보다 원칙적으로 공개적 토론과 비판의 과정으로 이뤄져야 한다는 것을 선언했다"며 판결 의미를 설명했다.

parksj@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.