반려견 몸의 진드기, 맨손으로 떼다간 큰일 날수도

- 천선휴 기자

(서울=뉴스1) 천선휴 기자 = 60대 여성이 반려견에게 붙은 벌레를 떼어낸 뒤 진드기 매개 질환인 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)으로 사망한 사건이 벌어지면서 국민 불안감이 확산하고 있다. 수의사들은 반려견 몸에서 진드기가 발견된 경우 절대 맨손으로 떼려고 해선 안 된다고 경고하고 있다.

19일 보건당국 등에 따르면 강원 인제군 주민인 60대 여성 A씨는 지난 11일 극심한 복통을 호소하며 병원을 찾았다. A씨는 입원 당시 “밭일을 하고 반려견에게 붙은 벌레를 손으로 뗀 후 증상이 나타났다”고 말한 것으로 알려졌다.

A씨가 SFTS 증상을 보이는 것으로 판단한 병원은 혈액검사를 진행하고 A씨 몸을 살피던 중 오른쪽 팔과 겨드랑이에서 진드기에게 물린 자국을 발견했다. 또 오른쪽 겨드랑이에선 죽은 진드기를 찾아냈다. 보건환경연구원 검사 결과 죽은 진드기는 개피참진드기로 밝혀졌다. A씨는 SFTS 확진을 받은 지 사흘 만인 14일 사망했다.

A씨가 변을 당한 게 밭일 중 옮겨 붙은 진드기 때문인지, 반려견에게 붙어 있던 진드기 때문인지는 명확히 밝혀지진 않았다. 다만 수의사들은 반려견 몸에 붙은 진드기를 뗄 땐 각별히 주의해야 한다고 당부한다. 맨손으로 떼다 물리면 진드기 매개 질병에 감염될 수 있기 때문이다.

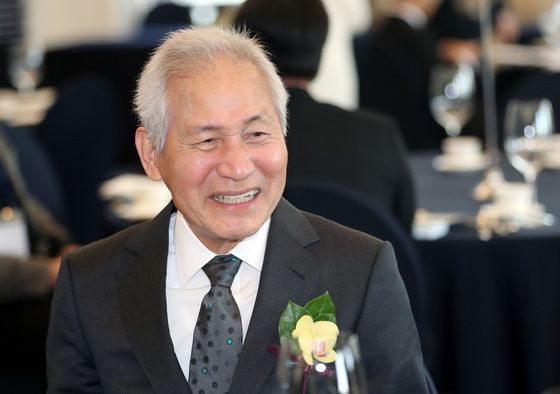

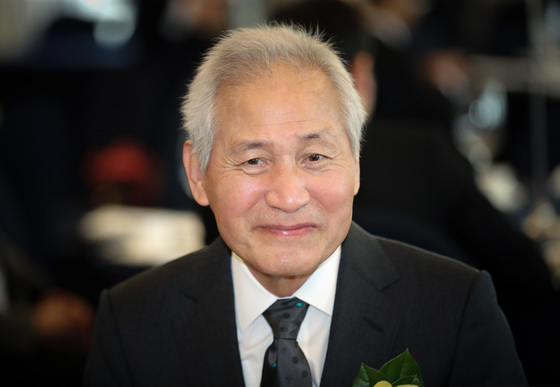

최이돈 VIP동물병원장은 “3~10월엔 사람도 동물도 야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 주의해야 한다”면서 “특히 반려견 몸에 붙은 진드기를 직접 손으로 떼는 보호자들이 많은데 이는 잘못된 행위"라고 말했다.

진드기는 털이 수북한 동물의 몸에 붙어 피를 빠는 것을 좋아한다. 매끈한 사람의 피부보다 털로 뒤덮인 반려견의 몸에 더 잘 붙는다는 이야기다. 게다가 반려견들은 풀숲이나 잔디밭 등에서 풀 냄새 맡는 것을 좋아하기 때문에 진드기에 노출될 위험이 더욱 크다.

문제는 반려견 몸에 붙은 진드기를 발견한 대부분의 보호자가 맨손으로 진드기를 골라내는 경우가 많다는 점이다.

최 원장은 "맨손으로 떼다간 물릴 수 있을 뿐 아니라 피부에 꽂힌 빨판까지는 뗄 수 없는 경우가 많다"면서 "반드시 장갑을 낀 뒤 핀셋 등을 이용해 빨판까지 같이 떼 내야 한다”고 설명했다.

동물 몸에 붙은 진드기는 피부에 구멍을 내 피를 빨아 먹는다. 0.2~10㎜ 크기로, 동물의 피를 빨아 풍선처럼 부풀어 올라야만 육안으로 식별할 수 있다.

이 때문에 동물병원에선 가장 먼저 반려견의 털을 민 뒤 진드기 구제 샴푸로 목욕시키고 구제제로 진드기를 퇴치한다.

전문가들은 진드기에 물린 뒤 사후처리를 잘하는 것도 중요하지만 그보단 예방이 먼저라고 강조한다. 무서운 질병을 옮기는 진드기를 예방하는 데 보호자들이 소홀하다는 것이다.

진드기 예방약은 크게 ‘진드기가 접근하지 못하게 하는 약’과 ‘물었을 때 신경독으로 죽이는 약’으로 나뉜다. 바르거나 먹는 형태 이외에 목걸이에 채워 접근하지 못하게 하는 기피제도 있다.

최 원장은 “예방약만으로도 효과적으로 진드기를 막을 수 있지만 보호자 대다수가 진드기 예방의 중요성을 인식하지 못한다”면서 “풀이 있는 곳에 안 가는 것이 가장 좋은 예방법이지만 혹시 모를 감염을 막기 위해 정기적으로 예방약을 챙기는 게 좋다”고 당부했다.

ssunhue@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.