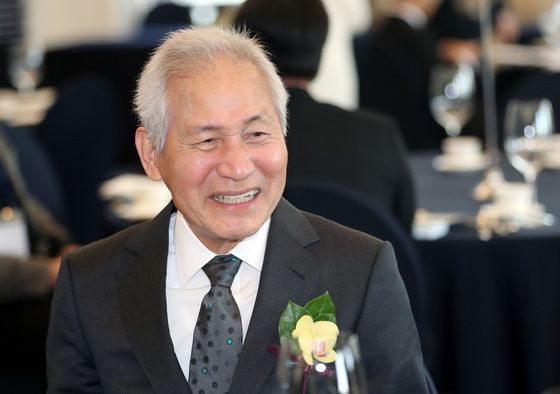

[인터뷰②] 차범근 "분데스리가에서의 10년, 난 늘 두려웠다"

- 임성일 기자

(서울=뉴스1) 임성일 기자 = 1972년 처음 태극마크를 달고 10대의 나이로 이미 한국 축구의 에이스로 발돋움한 차범근은, 1978년까지 7년 동안 대표팀 부동의 공격수로 활약했다. 한국은 물론 아시아를 지배한 No.1 호랑이였다. 거칠 것이 없었고 한계도 없을 듯했다. 그런데 어느 순간 정신을 차리고 주위를 둘러보니 '우물 안 개구리'였다.

차범근 2017피파20세월드컵조직위원회 부위원장은 "아시아에서는 잘 한다는 소리를 들었지만 세계에는 나보다 잘하는 선수들이 널려 있었다. 그냥 우리끼리 잘한다고 떠들었던 것이다. 그때 내 꿈이 바뀌었다. 나도 저기서(유럽) 축구를 한 번 해보고 싶다는 생각을 품었다. 진짜 내 꿈을 이룰 수 있는 곳은 여기가 아니라 저기였다"고 과거를 회상했다.

정말로 축구를 잘하고 싶던 대한민국 축구 최고수 차범근은 그렇게 안주를 뒤로하고 험난한 도전을 위해 독일행 비행기에 올랐다. 결과는 대성공이었다. 선수 차범근은 1978년부터 1989년까지 분데스리가를 호령하며 '차붐' 열풍을 일으켰다. 명실상부 최고였다. 그래서 그의 고백은 더 충격적이었다. 최고였던 분데스리가에서의 10년이 그에게는 '공포의 시간'이었다.

▲ 우물 안 No.1 개구리, 더 큰 세상을 향해 나아가다

열아홉 차범근은 그때 무슨 꿈을 꾸었을까. 물음을 던지자 잠시 생각에 잠겼던 차 부위원장은 "난 워낙 가난했으니까..."라며 입을 뗐다. 그는 "어렸을 때는 국가대표가 꿈이었다. 태극마크만 달면 가난에서 벗어날 수 있다고 생각했다. 그렇게 이 악물고 대표선수가 됐는데 내가 생각했던 것과 다르더라"면서 "막상 태극마크를 달고 보니 기대했던 돈은 없고 명예만 있더라. 무엇보다 괴로웠던 것은 나보다 축구를 더 잘하는 선수들과 무대가 있었다는 것"이라고 과거를 돌아봤다.

그는 "분데스리가 경기를 접해보니 우리가 하고 있던 것은 동네 축구였다. 베켄바워가 푸른 잔디 위에서 유명 브랜드의 유니폼을 멋지게 입고 근사하게 축구를 하는데 내가 그렇게 초라할 수 없었다. 우리의 현실을 보니 더 비참했다"고 고백했다.

차 부위원장은 "난 비교적 꿈을 많이 꿨고 그것을 현실로 만들기 위해 노력도 많이 했다. 그래서 꿈을 이뤘다고 생각했는데 착각이었다. 저들은 어찌 저리도 축구를 잘할까, 연모했다. 그때 꿈이 바뀌었다"면서 새로운 도전을 결심했을 당시를 설명했다.

사실 두려운 도전이었다. 그냥 한국에 있어도, 그냥 하던 대로만 했어도 충분히 영웅 대접을 받을 수 있던 상황이었다. 그러나 안주할 수 없었다.

차 부위원장은 "우리 축구는 한계가 있었다. 나름 잘 하다가도 꼭 결정적인 경기, 중요한 대회에서는 지고 욕을 먹으니 너무 마음이 아팠다"면서 "당연히 나도 밖으로 나가는 게 두려웠다. 무서웠다. 그래도 가야했다. 일본 축구는 호시탐탐 우리를 노리고 있었다. 20~30년 뒤에는 일본이 우리를 뛰어 넘을 것 같았다. 가만히 지켜볼 수 없었다. 나는 그게 내 사명이라고 생각했다"면서 "사명을 가진 사람은 좋아하고 싫어하고의 문제가 개입될 게 아니다. 내가 해야 하는 일이기에 더 큰 세상을 향해 도전했다"고 회상했다.

▲ 사명감, 차범근을 10년 동안 지탱한 힘

그렇게 시작된 독일행의 결말은 많은 사람들이 잘 알고 있다. 해피엔딩이었다. 당대 축구계의 중심이던 분데스리가에서 그는 최고의 '용병'으로 통했다. 1989년 은퇴할 때까지 분데스리가 308경기에 나서 무려 98골을 넣었다. PK는 하나도 없었다. 10년 동안 딱 하나의 옐로카드만 받았던 페어플레이어, 프랑크푸르트에서 1번(1979-1980) 레버쿠젠에서 1번(1987-1988) 등 2번이나 UEFA컵(현 유로파리그)을 들어 올렸던 한국에서 온 슈퍼스타에 온 독일이 열광했다.

부단한 노력이야 당연하겠지만, 그래서 물론 고통도 따랐겠지만 그래도 차범근의 독일 생활은 행복했을 것이라 추측하는 게 일반적이다. 그렇기 때문에 차범근 부위원장의 입에서 나온 '공포'라는 단어는 너무도 의외였다. 우리가 모르는 그만의 속사정이 있었다.

차 부위원장은 "나는 토요일이 다가올 때마다 경기에 나가지 못하면 어떻게 하나 두려웠다. 매 라운드가 그랬다. 그렇게 10년을 보냈다"고 전했다. 내내 정상에 있었으면서도 '출전'이 걱정이었냐 재차 확인해 물어보자 그는 "나만이 아는 마음속의 '공포'가 있었다. 그것은 어렸을 때부터 공을 접하지 못한 것에서 출발한, 기본기를 제대로 배우지 못한 것에 대한 콤플렉스였다"고 고백했다.

냉정한 현실 인식이었다. 자라온 환경이 달랐던 그들과의 경쟁, 축구가 곧 삶이었던 그네들은 어려서부터 아주 자연스럽게 공을 장난감처럼 다뤘고 따라서 몸과 하나 된 기본기를 장착할 수 있었다. 맨땅에서 가죽이 너덜너덜해진 축구공을 차고 또 차면서 거칠게 축구 선수의 꿈을 키웠던 차범근 세대들과는 비교할 수 있는 태생적 격차가 있었다.

차범근 감독은 "나만큼 잘하는 선수는 이미 많으니 두려움을 갖고 노력하지 않으면 안됐다"고 되짚었다. 그 고통스러운 시간을 10년이나 버텼다. 이쯤 했으면 됐다 싶었던 순간도 적지 않았다. 하지만 참아야했다. 차범근은 차범근 혼자가 아니었던 까닭이다.

그는 "내가 그들과 싸워 이길 수 있었던 것은 절실함이 달랐기 때문이다. 요즘 선수들은 즐기면서 한다지만, 우리는 살기 위해 축구를 했다"고 전했다. 그리고 "만약에 내가 경기에 뛰지 못하면 내가 출전하는 것을 기다리던 국민들은 얼마나 실망하겠는가. 내가 중도하차하고 고국으로 돌아오는 것은 죽는 것과 다름없었다. 그게 날 10년 동안 거기에 세웠다"는 화려함 이면에 깊었던 고충을 이제야 토로했다.

차범근 부위원장은 은퇴 후 독일에서 돌아오자마자 차범근 축구상을 만들고 차범근 축구교실을 여는 등 어린 선수들 육성에 매진했다. 두 사업 모두 지금까지 이어지고 있다. 그는 앞으로도 가지고 갈 일이라고 했다. 그가 왜 유소년에 공을 들이고 있는지, 그때 그 '콤플렉스'에서 많은 이유를 찾을 수가 있다.

③편에서 계속

lastuncle@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.

편집자주 ...제2의 마라도나, 내일의 리오넬 메시를 꿈꾸는 미래 스타들의 등용문인 'FIFA U-20 월드컵 코리아 2017'이 5월20일 막을 올린다. 꼭 한 달 앞으로 다가왔다. 뉴스1은 개막 D-30일을 맞아 차범근 2017피파20세월드컵조직위원회 부위원장과의 인터뷰를 진행했다. 한국 축구의 레전드는 따뜻하게 후배들을 격려하며 동시에 국민들의 뜨거운 성원을 부탁했다. 아직은 어린 선수들이 '우리 집'에서 뛰는 편안함을 느낄 수 있도록 '기'를 모아 달라고 당부했다.