초유의 국감 충돌 부른 李상고심…대법, 왜 대선 앞두고 선고했나

13일 국감, '대법원장 질의' 두고 아수라장…대법원장 "불신 안타깝다"

이 대통령 파기환송 판결 발단…법조계 "원칙 따른 것, 판결 개입 불가"

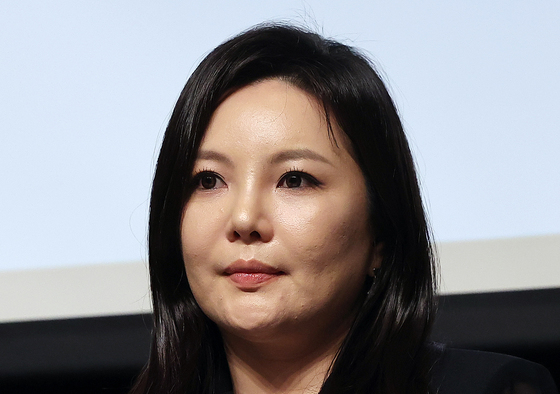

- 황두현 기자

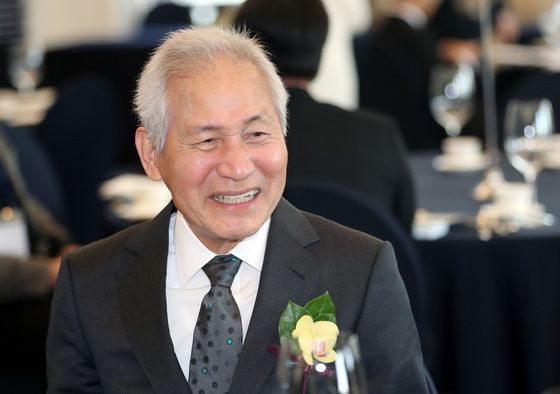

(서울=뉴스1) 황두현 기자 = 지난 13일 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당 등 범여권 의원들과 조희대 대법원장이 국정감사에서 충돌하는 초유의 사태가 벌어진 배경은 지난 5월 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 상고심 파기환송 판결이다.

당시 대법원이 사건 접수(3월28일) 34일 만에 판결을 선고한 것을 두고 전날 범여권 의원들은 "대선 개입"이라며 그간의 관례를 깨고 대법원장을 상대로 질의를 강행했다. 이에 조 대법원장은 "불신이 있어 안타깝다"는 마무리 발언으로 답변을 대신했다.

천대엽 법원행정처장도 "지연된 정의는 정의가 아니다"는 판결문 다수의견을 인용하며 '신속한 재판'을 강조했다. 법조계에서는 원칙주의자인 조 대법원장의 의지가 담긴 결과라며 정치적인 해석은 과도하다는 비판이 나온다.

14일 법조계에 따르면 전날 열린 국회 법사위 대법원 국정감사는 조 대법원장이 출석한 가운데 여야 의원들이 충돌하며 아수라장이 됐다. 민주당 소속인 추미애 법사위원장은 인사말을 마친 대법원장의 이석을 허가하지 않았고 여권이 90분가량 일방적인 질의를 강행하자 국민의힘은 강하게 항의했다.

조 대법원장은 민주당 주도의 추궁과 질의를 들으며 별다른 답을 하지 않다가 첫 정회 때 이석한 뒤 국감 종료를 앞둔 오후 11시 40분쯤 재입장해 입장을 밝혔다.

조 대법원장은 "사건에 대한 신속한 심리와 판결 선고의 배경에 관해 불신이 있는 것 같아 안타깝다"면서도 '법관은 판결로 말한다'는 법언을 인용하며 "재판 심리와 판결 성립, 판결 선고 경위 등에 관한 사항은 헌법 등에 따라 밝힐 수 없는 사항"이라고 말했다.

이같은 논란의 발단은 지난 5월 1일 당시 더불어민주당 대선 후보였던 이 대통령의 대법원 전원합의체 파기환송 판결로 거슬러 올라간다.

대법원은 앞서 공직선거법 위반 혐의로 기소돼 1심에서 당선 무효형, 2심에서 무죄를 받은 이 대통령 사건 기록을 지난 3월 28일 접수했다. 이후 4월 22일 대법원장 직권으로 전원합의체에 회부해 9일 만인 5월 1일 선고했다. 접수부터 선고까지 34일이 걸렸다.

민주당은 "이례적으로 빠른 판결로 사법부가 대선에 개입했다"고 주장한다. 실제 대법원이 법사위에 제출한 답변서에 따르면 2020년부터 올해 6월까지 대법원 접수 후 판결에 35일 미만이 걸린 형사 사건은 1822건이었는데 그 중 파기환송 판결은 이 대통령 사건이 유일했다.

하지만 법조계에서는 유력 대선 후보라는 사건의 특수성과 원칙주의자인 조 대법원장의 판결에 대한 신념이 반영된 결과라고 해석한다.

조 대법원장은 취임 후 줄곧 공직선거법 사건의 '6·3·3(1심 6개월, 2·3심 3개월 내 선고) 원칙' 준수를 강조했다. 취임사에서도 "모든 국민은 신속한 재판을 받을 권리를 가지는데 법원이 이를 지키지 못하고 있다"고 짚기도 했다.

이에 1심에서만 2년 2개월이 지체됐고, 2심에서도 4개월이 걸린 이 대통령 사건을 조 대법원장이 신속히 마무리하려는 의지를 보인 게 아니냐는 법조계의 시각이 적지 않다.

조 대법원장과 과거 근무연이 있는 한 부장판사는 "원칙이 명확하다면 소신에 따라 좌고우면하지 않는 법관"이라며 "정치적 의도를 가지고 판결할 분은 아닐뿐더러 전합은 그게 가능한 구조도 아니다"고 말했다.

대법원 전원합의체는 대법원장이 재판장을 맡아 소송을 지휘하지만 재판 합의에 대해서는 다른 대법관과 같이 구성원 중 1명에 불과하다. 기일지정을 위해서는 대법관들의 의견을 들어야 해 독단적인 의사 결정이 불가능하다.

천대엽 법원행정처장도 전날 국정감사에서 "소수의견 2명은 '선고까지 숙성이 덜 된 상태 아니냐'는 이야기를 하는데 존중할 부분이 있다"면서도 "다수의견 대법관 10명은 '지연된 정의는 정의가 아니다'고 판단했다"며 판결문을 인용해 민주당 주장에 반박했다.

ausure@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.