대나무로 짠 바구니에 따뜻한 정 가득…제주어 '차롱'을 아시나요

[제주어 가게로 보는 제주] ⑥ 차롱에솜빡

크기·용도별로 표현 다양…최근 상호·상품명 등 재주목

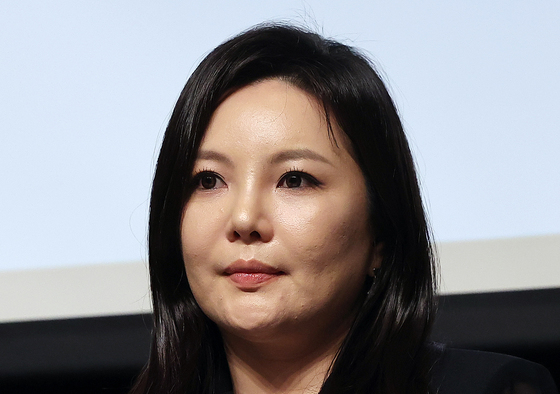

- 오미란 기자

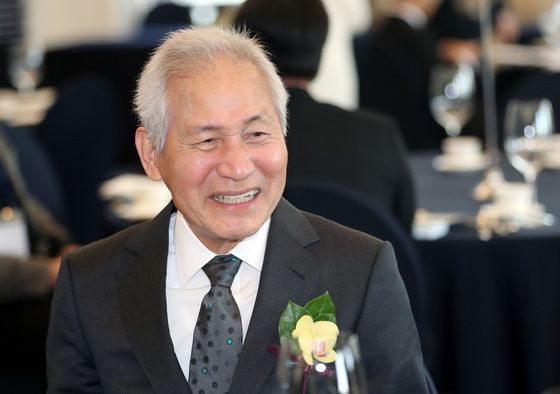

(제주=뉴스1) 오미란 기자 = 제주 서귀포시 표선면 세화리를 가로지르는 가시천 끝자락에는 '시인의 과수원'이 있다. 표선면 출신인 김연미 시조시인이 10년째 가족과 함께 한라봉과 천혜향을 재배·판매하고 있는 작고 조용한 공간이다.

지난 16년간 제주의 자연을 노래해 온 김 시인이 지은 이곳의 이름은 '차롱에솜빡'. '채롱(綵籠·채그릇)에 가득'이라는 뜻의 제주어다. 포털사이트에 블로그도 연재하고 있는 김 시인은 "닉네임도 ‘귤차롱’"이라며 이 제주어에 각별한 애정을 보였다.

제주에서 차롱은 대나무로 짠 직사각형의 뚜껑 달린 채그릇으로 통한다. 대나무의 찬 성질과 통풍이 잘되는 형태 때문에 음식을 오래 보관할 수 있어 습기 많은 제주에 안성맞춤인 필수 생활용품이었다.

차롱은 주로 밥이나 떡 같은 음식을 담아 두거나 음식을 나눠 주려고 할 때 쓰였다. 특히 이웃이나 친척 집에 부조할 일이 생기면 음식을 만들어 담아 가지고 가는 그릇으로도 자주 쓰여 제주 사람들에게는 나눔의 정을 상징하는 도구이기도 했다.

김 시인은 "택배 상자이기는 하지만 제 마음을 가득 담아 보내 드리고 싶다는 생각에 '차롱에솜빡'이라는 이름을 짓게 됐다"며 "처음에는 바스켓(basket) 같은 영어 표현도 고민했는데, 제 진심을 표현하는 데에는 제주어가 딱 맞았다. 주변에서도 '특이하고 발음도 예쁘다'고 많이 칭찬해 주신다"고 했다.

김 시인은 "사실 농사를 짓기 전까지는 정성껏 만든 무언가를 나눈다는 행위가 이렇게 뿌듯할 줄 몰랐다"며 "택배 배송은 물론이고, 비상품 귤이 생기면 청이나 잼을 만들어 나눠 주기도 하는데 그 순간에는 정말 부자가 된 듯한 느낌이다. 차롱에솜빡을 오래오래 운영하는 게 제 꿈"이라고 미소 지었다.

차롱은 1980년대까지만 해도 제주에서 많이 쓰이던 그릇이었다. 일상에서 어찌나 쓰임이 많았는지 옛 제주 사람들은 크기와 용도에 따라 '차롱'을 달리 부르기도 했다.

제주학연구센터와 제주도민속자연사박물관 등에 따르면 1~2인 도시락용 차롱은 '동고령', '동고량', '도슬기', '밥당석' 등으로 불렸고, 중간 크기 차롱은 ‘중차롱’, 크기가 큰 차롱은 ‘큰차롱'으로 불렸다.

쓰임새별로도 밥을 넣으면 '밥차롱', 떡을 담으면 '떡차롱', 산적을 넣으면 '적차롱'으로 불렸다. 제를 지낼 때 제물을 넣어 가지고 가는 차롱은 '제물차롱·지물차롱', 소 길마에 이바지 음식 등을 싣고 갈 때 사용하는 차롱은 '바르차롱·바리차롱'으로 불리기도 했다.

그러나 일상생활에 플라스틱 공산품이 본격적으로 공급되기 시작하면서 '차롱'은 점차 사라져 갔다.

그럼에도 주목할 만한 점은 최근 제주 곳곳에서 뜻있는 사람들이 차롱을 상호나 상품명, 공예품 등으로 선보이면서 차롱이 새로운 진가를 발휘하고 있다는 점이다.

'차롱에솜빡'을 비롯해 '금능 꿈차롱 작은 도서관', 서귀포시 호근마을회가 운영하는 '차롱밥상', 서귀포시 서귀동에 있는 향토음식점 '혼차롱 식개집', '제주일상식탁'의 차롱 도시락 케이터링·쿠킹 클래스 등이 그 예다.

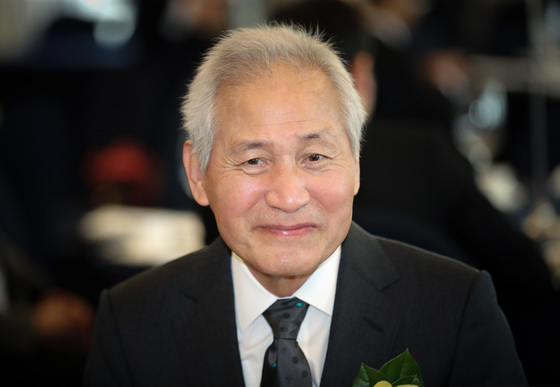

방언학자인 김순자 박사(전 제주학연구센터장)는 "제주 사람들의 생활 속에서 오래도록 사용됐던 차롱은 제주인의 삶 그 자체였다"며 "'차롱'이 한동안 사라졌다가 최근 오늘날 상호나 상품명으로 쉽게 재탄생할 수 있었던 것도 그런 연유인 것 같다"고 전했다.

이 기사는 제주특별자치도의 지원을 받아 작성했습니다.

mro1225@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.

편집자주 ...뉴스1은 도내 상점 간판과 상호를 통해 제주어의 의미를 짚어보고, 제주어의 가치와 제주문화의 정체성을 재조명하는 기획을 매주 1회 12차례 보도한다. 이번 기획기사와 기사에 쓰인 제주어 상호는 뉴스1 제주본부 제주어 선정위원(허영선 시인, 김순자 전 제주학연구센터장, 배영환 제주대학교 국어문화원장, 김미진 제주학연구센터 전문연구위원)들의 심사를 받았다.