보수적인 일본 금융사도 가상자산 뛰어드는데…한국은 9년째 '원천봉쇄'

[선진 증시를 가다]③'금가분리'에 韓 금융사 경쟁력 저하 '우려'

"적절한 규제 유지하되, 금융과 가상자산 단계적 통합해야"

- 신건웅 기자

(서울=뉴스1) 신건웅 기자 = # 일본 거대 금융그룹 SBI홀딩스(SBI Holdings)는 가상자산 시장에서 가장 적극적인 전통 금융사 중 하나다. 자회사인 SBI VC트레이드를 통해 가상자산과 엔화 간 거래를 중개하고, 암호화폐 장외거래(OTC) 전문기업 B2C2의 지분을 인수해 기관 대상 거래 영역까지 넓혔다. 또 다른 자회사를 통해서는 가상자산 채굴 사업도 병행하고 있다. 여기에 '리플' 발행사 리플랩스(Ripple Labs)의 주요 주주로, 합작법인 'SBI 리플 아시아'를 설립해 블록체인 기반 해외 송금 사업을 확대 중이다.

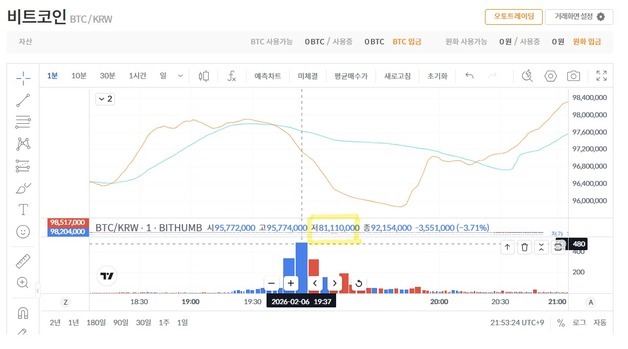

일본 금융권의 이러한 행보는 국내 금융사들이 법에도 없는 '금융·가상자산 분리(금가분리)' 원칙에 묶여 시장 진입이 금지된 것과 대비된다. 한국은 개인투자자 비중이 높고, 한때 원화마켓 거래량이 글로벌 최상위권으로 평가받을 만큼 성장 잠재력이 큰 시장이지만, 전통 금융사의 참여는 여전히 막혀있다.

전문가들은 한국 금융산업 경쟁력 강화를 위해 금가분리는 완화하되, 적절한 규제를 통해 리스크를 관리해야 조언했다.

일본은 가상자산 규제 실패를 가장 먼저 경험한 국가다. 2014년 마운트곡스(Mt.Gox) 해킹 사태 이후 금융청(FSA)은 2017년부터 거래소 인가제를 도입하고, 무허가 해외 거래소의 영업을 강력히 제한해 왔다. 상장 심사 역시 자율규제기구(JVCEA)가 맡아 엄격하게 운영하고 있다.

위다인 일본정책연구대학원 교수는 "일본은 거래소 인가제와 엄격한 상장 심사를 통해 검증되지 않은 코인을 원천적으로 걸러냈다"며 "현재도 상장 코인 수가 40개 안팎에 불과해 투기적 거래가 구조적으로 어렵다"고 설명했다.

그랬던 일본이 최근에는 가상자산을 금융 시스템 안으로 단계적으로 편입하며, 전통 금융과 디지털 자산의 결합을 제도적으로 관리하고 있다. 가상자산을 금융상품거래법에 편입하는 방안도 확정했다. 금융기관의 직접 투자는 제한하면서도 신탁·상장지수펀드(ETF) 등 간접 참여는 허용하는 방향이다.

이시카와 토모히사(石川 智久) 일본종합연구소(JRI) 조사부장은 "가상자산을 금융상품으로 규율함으로써 시장을 안정적으로 확대하고, 자금세탁 등 리스크도 함께 관리할 수 있다"고 설명했다.

미국은 속도가 더 빠르다. 비트코인 현물 ETF, 스테이블코인, 수탁 사업이 이미 금융 시스템 안으로 들어왔다. 로빈후드는 매출의 20% 이상을 가상자산에서 벌고 있고, BNY멜런과 같은 글로벌 은행도 디지털 자산 수탁에 나섰다.

반면 한국은 '원천봉쇄' 상태다. 정부가 지난 2017년 '가상자산 긴급대책'을 통해 금융기관의 가상자산 보유·매입·지분투자 등을 금지하면서다. 법적 강제력이 없는 행정지도였지만, 금융사들의 가상자산 산업 진출은 사실상 9년째 막혀있다. 가상자산 사업자들의 전통금융 진출도 불가능하다.

지난해 시행된 '가상자산 이용자 보호법'도 투자자 보호에 초점을 둔 1단계 입법에 그쳤다. 발행(ICO), 상장 기준, 거래소 운영, 스테이블코인 등을 다루는 2단계 입법은 아직 윤곽조차 나오지 않았다.

결국 금융사들은 전담 조직을 꾸렸지만 사업을 시작하지 못했고, 일부 증권사는 해외 거래소 인수 같은 우회 전략까지 검토하는 것으로 알려졌다.

업비트·빗썸 등 국내 거래소 역시 거래소 사업 영위만 가능해 매매 수수료 의존도가 98%를 넘는 단일 수익 구조에 갇혀 있다.

이 공백을 해외 거래소들이 파고들고 있다. 바이낸스에 이어 바이비트, OKX 등 글로벌 대형 거래소들이 국내 중소형 거래소 인수를 통한 원화 시장 진입을 적극 검토 중이다. 최근 바이낸스의 고팍스 인수가 승인되면서 'M&A를 통해 한국에 들어올 수 있다'는 신호로 해석하는 분위기다.

전문가들은 가상자산 규제의 핵심이 '차단'이 아니라 '관리된 편입'이 돼야 한다고 조언했다. 리스크 관리를 위한 규제는 필요하지만, 금융산업 경쟁력 강화를 위한 조치가 필요하다고 봤다.

일본처럼 거래소 인가제와 엄격한 상장 심사를 통해 투기성을 억제하고, 미국처럼 ETF·수탁·신탁 등 간접 경로를 통해 금융사의 참여를 허용하는 것이 현재 한국이 취할 수 있는 현실적 대안으로 거론된다.

위다인 교수는 "한국 시장은 일본보다 불확실성이 큰 만큼 금가분리는 당분간 필요할 수 있다"면서도 "완화 속도와 방향을 명확히 제시하지 않으면 산업 주도권을 해외에 넘길 수 있다"고 지적했다.

이시카와 토모히사 조사부장 역시 "세계는 이미 금융 복합 금융그룹의 시대로 가고 있다"며 "적절한 감독을 전제로 한다면 금융과 가상자산의 결합을 단계적으로 허용하는 쪽이 장기적으로는 바람직하다"고 평가했다.

국내 금융권 관계자는 "금융사의 참여를 막아놓고 제도는 비워둔 채 해외 사업자만 들어오게 하면 결과적으로 관리도, 경쟁력도 잃게 된다"며 "자금세탁 방지나 내부통제는 오히려 증권사가 가장 잘할 수 있는 영역"이라고 말했다.

keon@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.

편집자주 ...한국 증시는 경제 규모와 기업 경쟁력에 비해 늘 저평가돼 왔다. 개인은 투자보다 저축에 머물렀고, 증시는 투기와 불신의 대상이 됐다. 그사이 선진국은 달랐다. 일본은 '잃어버린 30년'속에서도 개인 투자를 제도권으로 끌어들였고 홍콩은 글로벌 자본의 허브로 경쟁력을 유지해왔다. 미국은 증시를 혁신 기업의 성장 통로이자 국민 자산 형성의 핵심 장치로 키웠다. 새 정부가 증시 활성화를 국정 과제로 내건 지금, 한국은 중대한 기로에 섰다. 혁신과 부의 선순환을 위해 자본시장은 어떻게 변해야 할까.