文대통령 난징대학살 '애도'…사드 갈등 풀 수 있을까

中 과거사 고리로 압박하면 한미일 공조에 영향 우려

사드 갈등 해결에 도움 안될 것 분석도

- 정은지 기자

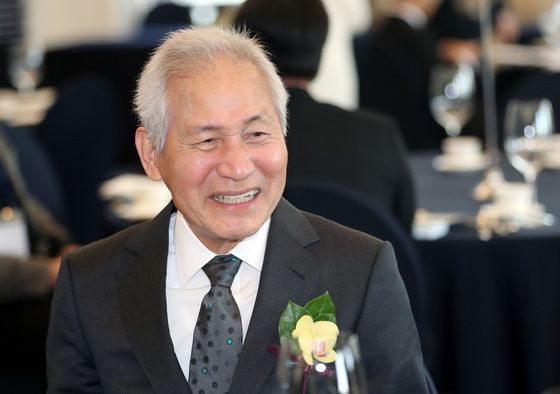

(서울=뉴스1) 정은지 기자 = 문재인 대통령은 중국 도착 첫날이자 한중 정상회담을 하루 앞둔 13일 중국이 국가 추모일로 지정한 난징대학살 80주기를 맞아 애도 메시지를 내놓았다.

애도 메시지는 역사적 유대감을 표명해 공감대를 이끌어내고 이를 통해 갈등을 풀어나가려는 의지를 내비친 것으로 해석된다.

문 대통령은 이날 중국 베이징에 위치한 소피텔 호텔내 그랜드볼룸에서 열린 재중 한국인 오찬간담회에서 "오늘은 난징대학살 80주년 추모일이다. 우리 한국인들은 중국인들이 겪은 이 고통스러운 사건에 깊은 동질감을 갖고 있다"며 "저와 한국인들은 동병상련의 마음으로 희생자들을 애도하며, 아픔을 간직한 많은 분들께 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

'중국판 홀로코스트'로 불리는 난징대학살은 중일전쟁 당시 국민당 정부 수도였던 난징에서 30만명 이상(중국 측 추정)이 일본군에 의해 숨진 사건을 말한다.

중국은 지난 2014년 난징대학살 희생자 추모일을 국가 기념일로 제정했다. 올해는 80주기를 맞는 만큼 시진핑 주석을 비롯한 국가 지도부가 대거 참석한 가운데 행사가 진행됐다.

문 대통령이 난징 대학살에 대해 입장을 표한 것은 우선 전(全) 국가적 추모를 갖고 있는 중국에 대한 배려의 뜻을 드러내는 것으로 보인다.

아울러 양국간 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 갈등을 확실히 봉인하고 새로운 25년을 향한 미래지향적 발전을 꾀하고자 하는 문 대통령의 강한 의지도 담겨 있는 것으로 풀이된다.

앞서 문 대통령은 미국을 방문했을 때도 장진호 전투 기념비를 찾아 미국과 공감대를 형성하며 좋은 반응을 이끌어낸 바 있다.

문 대통령의 난징대학살 추모 발언도 일본 제국주의 피해자라는 공통 분모를 통해 사드와 북핵 이슈로 인해 난항이 예상되는 중국과의 협상을 긍정적으로 이끌어내기 위한 선제적 행보로 풀이된다.

하지만 이같은 한중 양국간 '과거사 공조'는 한미일 공조에 영향을 줄 수 있다는 주장이 나온다.

특히 중국 정부가 과거 역사 문제를 통해 한미일 공조에 영향을 주고자 했던 상황이였던 것에 비춰봤을 때, 정상회담이 시작하기도 전에 중국이 '과거사'를 고리로 압박에 나설 수 있다는 우려가 제기된다. 역사 문제의 경우 각 국가의 득실이 달려있기 때문에 좀더 신중하게 했어야 하는 것이 아니냐는 얘기다.

전임인 이명박, 박근혜 대통령이 국빈 방문 첫날 정상회담을 개최했던 것과 달리, 이번 방중에서는 둘째날 정상회담이 개최되는 데다 공항 영접에 나온 중국 측 인사가 전임 대통령과 비교했을 때 '급'이 낮다는 지적이 나오는 가운데 나온 '난징 메시지'라는 점에서 중국의 '홀대 논란'을 가중시킬 것으로 전망된다.

우리가 '과거사'에 있어서는 중국과 공통 분모가 있다고 할지라도 이 문제를 다시 꺼내든 것이 다른 문제를 해결하는 데 긍정적일 것이라는 보장도 없다. 한 외교 소식통은 "역사 문제는 역사로 해결해야 한다"며 "역사 문제를 다른 문제와 함께 꺼내면서 우리가 사용할 카드를 써버린 셈"이라고 비판했다.

지난 2015년 9월 중국 베이징에서 개최된 중국 전승절 기념 행사에 참석한 박근혜 전 대통령의 '망루외교'를 보더라도 우리나라 현실이 고스란히 반영된다. 당시 한중 관계는 '역사상 최고'라는 평가를 받았다. 박 대통령은 미국, 일본 정상이 참석하지 않았던 것과 달리 북핵 해결에 중국의 도움을 얻기 위한 명분으로 행사에 참석했다.

그럼에도 불구하고 북한은 몇개월 지나지 않아 핵실험을 감행했고, 우리 정부의 사드 배치 결정으로 양국 관계는 1년도 채 되지않아 격랑속으로 빠졌다.

이같은 측면에서 봤을 때 문 대통령의 난징대학살 추모 발언은 사드 갈등을 풀기에 큰 도움이 되지 않을 것이라는 관측이 나온다.

정재흥 세종연구소 연구위원은 "한중관계는 외형적 발전에도 불구하고 북한 핵·미사일 및 사드 문제에 대한 동상이몽(同床異夢)으로 인해 갈등과 대립이 지속되고 있어 보다 솔직한 소통과 대화를 통해 상호간 인식격차 축소 및 신뢰를 쌓아가는 노력이 중요하다"고 전망했다.

ejjung@

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.