|

| © News1 이은현 디자이너 |

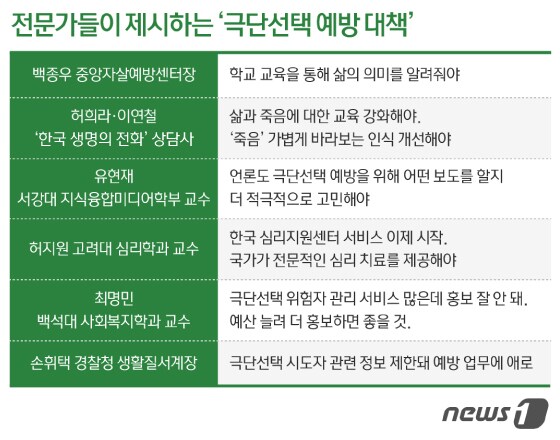

한국의 극단선택 문제가 매우 심각하다는 사실은 이미 잘 알려져 있다. 우리나라는 2003년 이후 2017년을 제외하고는 '경제협력개발기구(OECD) 회원국 자살률 1위'를 기록해 왔다. 2019년 기준 10~30대 죽음의 원인 1위는 극단선택이었다.정부와 정치권에서 매년 대책을 내놓지만 실효성에 의문부호가 늘 따라붙는다. 무엇보다 '극단선택 예방과 지원, 생명존중 문화 확산 등 실질적인 대책이 필요하다'는 지적이 나온다.

◇"죽음 가볍게 보는 인식, 교육 통해 개선해야"

11일 <뉴스1>이 극단선택 관련 상담사·사회복지사·교수·경찰관을 취재한 결과, 우리나라 교육기관에서 생명존중 문화를 인식시키는 과정을 확대해야 하는 데 일치된 견해를 보였다.

특히 극단선택 사망률이 상승하는 10~20대 젊은 세대 사이에서 죽음을 가볍게 보는 인식이 두드러진다는 분석이 많다.허희라 한국 생명의 전화 생애위기 상담사(50)는 "젊은 세대는 '죽으면 모든 게 끝'이라고 생각하는 경향을 보인다"며 "그러나 극단선택을 하면 남겨진 유족은 가늠할 수 없는 고통에 시달리게 된다"고 말했다.

허 상담사는 "죽음에 대한 이해를 높이는 교육의 필요성을 절실하게 느낀다"고 강조했다.

생애위기 상담사는 극단선택 충동자의 절박한 목소리에 귀 기울이며 '골든타임'(인명을 구할 수 있는 최소한의 시간)을 잡는 예방업무를 한다.

서울 한강교량 19곳에 설치된 '생명의 전화' 전화기 74대에서 연락을 취하면 생애위기 상담사들이 받는다. 생애위기 상담사들은 극단선택 기로에 놓인 충동자의 성향과 특징을 직접 경험하는 셈이다.

이연철 생애위기 상담사(66)는 "학교나 사회에서 삶과 죽음에 대한 교육을 강화해야 한다"며 "어릴 때부터 생명의 소중함을 일깨우고 서로 돕는 방법을 가르친다면 보다 효과적으로 더 많은 생명을 지킬 수 있을 것"이라고 했다.

|

| © News1 이은현 디자이너 |

이 상담사는 "죽음 또한 '끝'이 아닌 삶의 '완성'으로 여겨 삶을 존엄하게 마무리할 수 있는 죽음의 형태를 고민해야 한다"며 "우리나라가 출산율을 높이기 위해 노력을 기울이는 만큼 극단적인 선택을 막는 일에도 더 많은 예산과 관심을 기울여 한다"고 덧붙였다.

중앙자살예방센터 통계분석팀에 따르면 지난 2019년 20대 자살률은 전년보다 9.5% 상승한 것으로 나타났다. 20대의 자살률 상승률이 모든 세대 중 가장 높다. 특히 20대 여성의 자살률은 25.5%나 올랐다.

10대와 60대의 경우 극단선택 사망률이 각각 2.7%, 2.5% 올랐고 나머지 30~50대와 70대, 80세 이상은 내려갔다.

백종우 중앙자살예방센터 센터장(경희대 정신의학과 교수)은 "'자식 때문에 당연히 살아야 한다'는 부모세대와 달리 젊은 세대는 살아가야 될 이유를 스스로 찾아야 하는 복잡한 현실을 마주하고 있다"며 "핵가족화·산업화한 사회에서 20대는 정신건강 도움을 필요로 한다는 점은 서구 사례에서 나타났다. 한국도 학교 시스템을 통해 삶의 방향과 의미를 제시하는 방안을 고민해야 할 시점"이라고 제언했다.

◇'극단선택은 개인의 책임' 인식 개선해야

극단선택 사망 원인의 1위는 우울증 등 신경정신과적 문제다. 국가적 차원의 심리상담 서비스만 확대해도 자살률을 크게 낮출 것이라는 분석이 많다.

중등도 정신질환 진단을 받은 사람을 정신건강 전문가에게 보내 진단을 받게 하되 비용을 정부가 지원하는 호주의 심리연계서비스가 모범 사례로 꼽힌다. 자살률이 큰 폭으로 내려갔기 때문이다.

호주정부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 극단선택 위험이 더 커질 것으로 보고 지난 5월부터 4810만 호주달러(약 412억원)를 투입해 국민의 정신건강 문제 해결을 도모하는 예방 대책도 수립했다.

|

| 세계보건기구(WHO)와 국제자살예방협회(IASP)가 정한 '세계 자살 예방의 날'인 10일 서울 한강대교에 자살 예방을 위한 응원 문구가 적혀 있다. . 2020.9.10/뉴스1 © News1 송원영 기자 |

허지원 고려대 심리학과 교수는 "한국의 극단선택 사망률이 높은 데에는 여러 문제가 작용했겠지만 극단선택 책임을 개인에게 돌리는 인식이 가장 크게 작용했다"며 "심리치료 책임도 개인에게 전가하고 있다"고 말했다.

허 교수는 "극단선택 위험자의 심리치료를 지원하는 센터가 마련되지 않은 경우가 전 세계적으로 거의 없는데 우리나라는 그와 같은 서비스를 이제 막 시작했다"며 "국가가 책임지고 관리해 사람들이 전문적인 심리치료를 받도록 해야 한다"고 제언했다.

최명민 백석대 사회복지학과 교수는 "극단선택 예방을 위한 지원 서비스는 과거와 비교해 많이 늘었지만 대부분 사람이 지원 서비스가 있는 것조차 모르고 있다"며 "관련 예산 지원을 더 투입해 매체를 활용한 지원 서비스를 늘려야 한다"고 말했다.

극단선택 현장에 가장 먼저 접근하는 경찰은 '정보 제한이 가장 큰 애로'라고 말한다.

극단선택 시도자를 구조한 후 사후관리를 위해 중앙자살예방선터와 연계되는 서비스가 필요하다는 게 일선 경찰들의 공통된 견해다.

연계 서비스를 하려면 경찰이 시도자의 개인정보를 중앙자살예방선테에 제공해야 하지만 현행법상이 당사자의 동의가 없다면 이것이 허용되지 않는다. 이와 관련해 법 개정안이 지난해 제출됐으나 아직 계류 상태다.

손휘택 경찰청 생활질서계장(54)은 "극단선택 현장에서 구조된 사람의 대부분이 개인정보 제공에 동의하지 않는 경우가 많아 사후관리가 쉽지 않다"며 "자살예방법상 동의가 없더라도 경찰이 사후관리 차원에서 구조자 관련 정보를 센터에 제공할 수 있도록 허용하는 방안을 검토해야 한다"고 말했다.

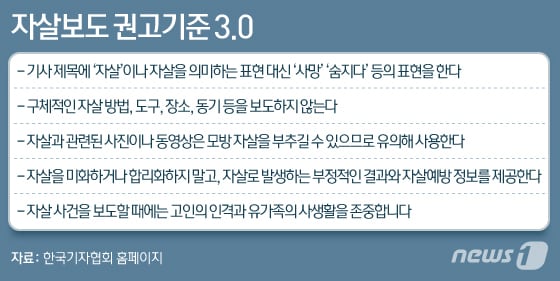

◇문제 '본질' 짚는 보도 필요

미디어에서도 극단선택 문제에 더욱 신중해야 접근해야 한다는 의견도 있다. 드라마나 영화에서 극단선택 장면이 어렵게 않게 확인되고, 언론사 보도는 문제의 본질을 제대로 짚지 못한다는 것이다.

유현재 서강대 지식융합미디어학부 교수는 "기자 10명 가운데 9명은 자살보도 권고기준을 준수해 일종의 자정작용 효과가 나타났지만 나머지 1명이 이를 지키지 않아 논란이 된다"며 "지난해 박지선씨 극단선택 사건이 알려진 일부 언론사가 유족의 뜻에 반해 유서를 공개한 것이 대표적"이라고 말했다.

유 교수는 "언론은 더 본질적인 차원에서 극단선택을 다뤄야 한다"며 "9월10일 '세계 자살예방의 날'에 맞춰 관행적으로 보도를 쏟아내는 것은 지양하되 보건복지부·문화체육관광부·국토교통부 등 정부 유관기관의 대응 현황과 개선점 같은 구조적인 부분을 심층적으로 보도하는 방안을 논의해야 한다"고 제언했다.

그는 "드라마를 비롯한 각종 미디어 콘텐츠에서도 극단선택 장면이 너무 쉽게 등장해 극단선택 유발 효과가 우려된다"며 "언론에서 이런 부분을 짚어야 한다"고 덧붙였다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살예방 핫라인 1577-0199, 자살예방 상담전화 1393, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388 등에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다.

|

| © News1 이은현 디자이너 |

mrlee@news1.kr

![[단독] '1988년 8월 18일생' 지드래곤, 8월 전격 컴백…복귀 후 곧 투어도](https://image.news1.kr/system/photos/2023/12/25/6395536/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

!['쿵푸팬더4', 8일 연속 1위…100만 관객 눈앞 [Nbox]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/18/6603553/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![뉴진스 다니엘, 소파 위 도발 눈빛...탄탄 복근까지 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/16/6599923/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)