|

| 19일 오후 광주 북구 한 아파트에서 만난 5·18민주화운동 당시 전남도청을 지켰던 소년 시민군 변형섭씨(61)와 그의 아내. 2021.11.20/뉴스1 |

"동지들이 울부짖는 소리, 계엄군이 낄낄대며 웃던 웃음, 계엄군 총에 맞아 눈앞에서 쓰러지던 소년의 모습까지…. 잊히질 않아요."

19일 오후 광주 북구 한 아파트에서 만난 변형섭씨(61). 미간을 잔뜩 찌푸리며 굵은 주름이 잡힌 눈을 몇 번이나 질끈 감았다. 입술을 뜯고 다리를 떠는 등 지치고 불안한 모습이 역력했다. 41년 전 그날의 참상을 떠올리는 게 고통스러워 보였으나 그날의 기억은 또렷하다고 했다.

"매일 꾸는 꿈이니까요, 당장 어제 일처럼 선명합니다. 하루하루 죽지 못해 살죠."

1980년 5월26일 칠흑같이 어두운 늦은 밤이었다. 광주 금남로 전남도청에는 '펑, 펑'하는 두꺼운 총소리가 점점 가까워졌다.

자정이 지나자 창밖으로 불빛이 보였다. 탱크와 트럭에서 내리는 계엄군의 모습이 보이기 시작했다. "사람 살려", "피해!" 곳곳에서 다급한 고함 소리가 울렸다.

도청을 지키던 시민군들은 여닫이로 된 나무 창고에 들어가 책상과 의자 사이에 숨었다. 그 틈으로 걸어 다니는 군인들의 군홧발이 보였다.

"무기를 버리고 나와라, 폭도들은 즉각 항복하라!" 계엄군의 투항 권고 소리가 검은 밤하늘을 찢었다.

변씨는 너무나 두려워 투항하려고 했다. 그 순간 3~4미터 근처에서 '살려달라'는 목소리가 들렸다.

"사…살려…살려 주세요, 선생님!"

앳된 얼굴의 한 소년이 겁에 질린 표정으로 두 손을 든 채 계엄군 앞으로 나섰다.

그를 바라보고 있는 또 다른 소년인 열아홉의 변씨도 총기를 내려놓고 양손을 들려고 했다.

그 순간 귀를 찢는 듯한 날카로운 총성이 울려 퍼졌다.

'탕!'

앞에 선 소년이 그대로 고꾸라졌다. 소년의 몸에서 선홍빛 피가 파편처럼 변씨의 뺨 위로 튀었다. 이곳저곳 찢긴 낡은 바지가 축축해졌다는 걸 나중에야 알았다고 했다.

"너무나 무서워 오줌을 지린 줄도 몰랐다"고 변씨는 말했다.

소년의 죽음 이후 계엄군은 샅샅이 창고를 뒤졌다. 27일 새벽 3시쯤 결국 숨어있던 변씨와 남은 동지 6명은 발각됐다. 전날 함께 전남도청에 들어온 10명 중 4명은 현장에서 사살된 후였다.

|

| 1980년 5월27일 계엄군에 붙잡혀 오는 시민군들. 2021.11.20/뉴스1 © News1DB |

변씨는 계엄군에게 붙잡힌 이후 말 그대로 "생지옥이 시작됐다"고 했다.

"광장까지 원산폭격 자세로 선착순이다, 이 빨갱이들아!"

바닥에 흥건한 동지들의 피를 온 몸에 묻히며 비참하게 광장까지 기어갔다. 계엄군은 군홧발과 개머리판으로 계속해서 구타했다.

도청 앞 광장. 포승줄에 묶이기 직전, 계엄군이 변씨의 옷에 검은 매직으로 '총기 소유, 총알 15발'이라고 적었다.

그제야 변씨는 자신이 밤새 두려움에 떨었을 뿐 계엄군을 향해 단 한발도 쏘지 못했음을 깨달았다. 깨달음도 잠시, 다시 쏟아지는 구타에 변씨는 정신을 잃었다.

얼마의 시간이 지났는지도 모른다고 했다. 눈을 떠보니 상무대 연병장이었다. 상무대에서는 계엄군들에게 폭행과 함께 갖은 농락을 당했다.

변씨는 "명찰도 없는 군복을 입은 계엄군들이 곡괭이 자루를 야구 방망이 마냥 들고 우릴 무자비하게 때리며 '안타다', '홈런이다' 장난을 쳤다"며 "지금도 가끔 이 꿈을 꾼다. 그들의 광기 어린 눈빛이 생생하다"고 말했다.

변씨는 151일간 옥고를 치른 뒤 군사 재판에서 단기 3년 장기 4년, 집행유예 선고를 받고 10월24일 출소했다. 출소 후의 삶도 녹록치 않았다. 세상의 시선은 따가웠다. 심지어 친척들도 손가락질을 했다.

"1982년 명절 연휴에 오랜만에 온 가족이 모였죠. 당시 경찰관이었던 작은 아버지는 ‘간첩 활동을 왜 했냐’, ‘네 녀석은 빨갱이 아니냐. 소문날까 무서우니 호적을 파라’라고 했죠,"

다른 친척들 역시 아버지와 어머니에게 "간첩 부모", "어디서 이런 놈을 데려왔냐"고 손가락질했다. 변씨는 부모 보기 죄스러운 마음에 결국 서울로 가출을 했다.

타향살이를 하면서는 경찰의 요시찰이 변씨를 괴롭혔다. 서울의 한 공장에서 일하던 어느 날 공장 내 스피커를 통해 경찰이 변씨를 찾는다는 사내 방송이 나왔다.

동료들은 무슨 죄를 지었냐며 수군거렸다.

경찰은 "너는 간첩 의심자이니 이사를 가거나 지역을 옮기면 꼭 전입신고를 해라. 하지 않으면 부모를 괴롭히겠다"고 협박했다.

변씨는 "어느 지역을 가도, 어떤 직장으로 옮겨도 경찰이 찾아왔다"며 "계속되는 간첩·죄인 취급에 대인기피증과 우울증이 찾아왔고 정상적인 직장생활도 할 수 없었다"고 말했다.

|

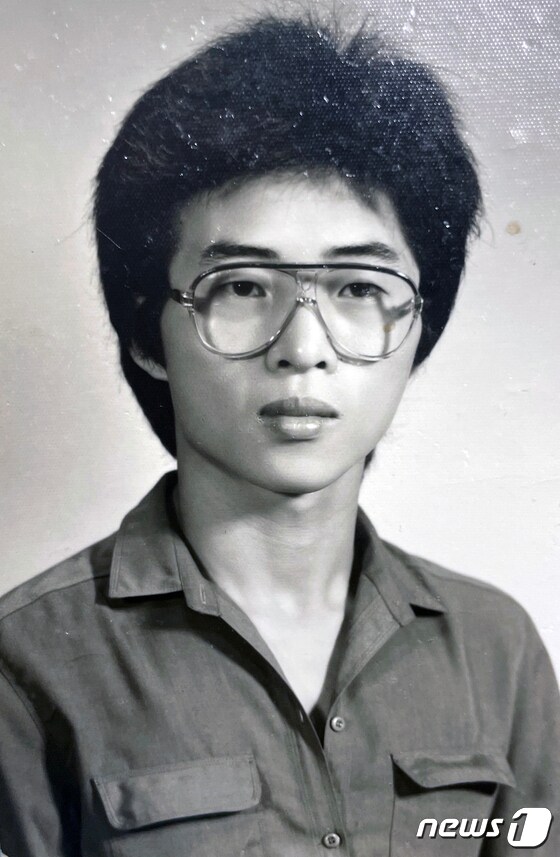

| 5·18민주화운동 당시 전남도청에서 시민군으로 활동했던 변형섭씨의 모습. 그는 당시 19세의 평범한 양복점 종업원이었다. 2021.11.20/뉴스1 |

잠을 자면 뺨 위로 소년의 피가 튀기는 꿈을 꿨다. 자다가도 고함을 질렀고 꿈에서도 계엄군에 쫓겼다.

그럼에도 변씨는 "5·18에 참여한 걸 후회하지 않았다"고 했다.

변씨는 1980년 당시 광주 서구 양2동에 살고 있던 평범한 청년이었다. 전남 장흥 출신인 변씨는 농촌 생활의 가난을 탈피하고 싶어 광주로 올라왔고 동생들과 자취하며 양복점의 종업원으로 일했다.

5·18 발발 초기, 변씨는 계속 양복점에서 생업을 이어갔다. 그러다 5월20일쯤 한 친구가 찾아와 계엄군의 만행을 알렸다.

"그 친구가 양복점에 찾아와 '광주가 위급한 데 이보다 더한 문제가 어딨냐'라고 했어요. 그 말을 듣고 시민군에 합세해 20일부터 가두시위에 참여했죠."

몇 년 뒤 그 친구를 포함해 함께 시민군으로 활동했던 동지들이 하나둘 자살했다. 장례식장에 간 변씨는 그때 처음으로 자신을 원망했다고 한다.

"5·18 때 잡히고 고문당하고 손가락질 받아도 한 번도 후회해본 적이 없었어요. 그런데 자살하는 친구들을 보며 '5·18 이 아니었다면 내가 이렇게 됐을까' 물으며 매일 자신을 원망하고 또 원망했죠."

10년의 세월이 흐른 1990년 광주민주화운동 보상 등에 관한 법률이 제정됐다.

변씨는 1994년 1월11일 광주민주화운동관련자보상심의위원회에서 보상 대상자로 선정됐다. 그가 받은 보상금은 900만원의 위로금과 1900만원의 생활지원금 등 3400만원이었다.

변씨는 그간 트라우마에 비하면 턱없이 부족한 금액이지만 그럼에도 형편이 조금은 나아지려나 싶었다고 했다. 하지만 그때, 아내가 대동맥 박리 수술을 받게 됐다.

아내는 몇 년 뒤 합병증으로 뇌경색을 앓으며 쓸개까지 들어냈다. 평생을 변씨 곁에서 고생한 아내는 언어장애와 신체장애 각 1급을 판정받았다. 5·18 보상금은 수술비와 생활비로 고스란히 들어갔고 수중에 남는 돈은 없었다.

변씨와 그의 아내는 현재 기초생활수급자로 근근이 생활하고 있다.

<뉴스1> 취재진이 찾은 이날도 부부는 좁은 방 한 켠에 있었다. 아내는 왼손으로 삐뚤빼뚤 글씨 연습을, 변씨는 이를 우두커니 바라봤다. 방 벽에는 부부의 수많은 약 봉지가 테이프로 덕지덕지 붙어있었다.

변씨가 바라는 것은 단 하나. 아내와 자신의 건강이라고 했다. 큰 병원에 다니며 상담을 받고 싶지만 병원비 걱정 때문에 쉽게 결정할 수도 없다고 했다. 신체가 온전치 못한 아내와 정신적 고통을 받고 있는 자신 모두 진료비 걱정 없이 병원에 다니고 싶다고 했다.

"정신적 트라우마로 잠을 제대로 잔 적이 언젠가 싶어요. 40년간 매일 똑같은 쫓기는 꿈을 꾼다고 생각해보세요. TV와 인터넷에서는 5·18유공자들을 마냥 부자로 착각하는데 제 주변에는 그런 사람 없어요. 1980년 이후 삶이 바뀌었고 모두가 죽지 못해 살죠."

퀭한 눈으로 인터뷰를 마칠 때쯤, 변씨의 주름진 눈가에 눈물이 고였다.

"어젯밤도 한숨도 못 잤어요. 제발 그날의 기억을 지워 주세요. 머릿속을 도려내고 싶어요."

breath@news1.kr

![B.D.U "'빌드업' 우승, 얼떨떨하고 믿기지 않아" [N인터뷰]①](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/24/6614426/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![이민정, 이탈리아서 뽐낸 우아한 분위기...미모에 각선미까지 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/25/6616416/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![유이, 군살 하나 없는 탄탄한 각선미...독보적 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/25/6616079/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)